Anime e Cartoni

Perché Inuyasha è un fantasy totalmente diverso dagli altri

Inuyasha è una delle opere più amate della fine anni 90 inizi 2000. Scopri adesso nel nostro speciale tutti i dettagli

Pubblicato

3 giorni agoil

Esistono opere capaci di cristallizzare un’epoca, e Inuyasha è senza dubbio il gioiello della corona di Rumiko Takahashi, la Principessa del Manga.

Pubblicato per la prima volta nel 1996 sulla rivista Weekly Shōnen Sunday, questo racconto epico ha saputo mescolare con maestria il folklore giapponese, l’avventura pura e una tensione romantica mai banale, diventando un fenomeno globale sia su carta che su schermo.

Il risultato finale di questo epserimento è un’opera che vive di contrasti che si incastrano perfettamente. Come il moderno e l’arcaico, l’umano e il demoniaco, l’ironia e la tragedia.

Il manga di Inuyasha si sviluppa lungo un arco narrativo ampio e volutamente dilatato, scelta che permette all’autrice di esplorare a fondo relazioni, traumi e ambiguità morali.

La Genesi: come avviene l’intreccio tra due mondi

La storia prende il via con Kagome Higurashi, una studentessa delle medie che, nel giorno del suo quindicesimo compleanno, viene trascinata all’interno di un antico pozzo nel tempio di famiglia. Si ritrova così nell’epoca Sengoku, un Giappone feudale popolato da demoni (yokai) e conflitti sanguinosi.

Qui incontra Inuyasha, un mezzosangue (hanyō) sigillato a un albero sacro da una freccia incantata scagliata dalla sacerdotessa Kikyō (con la quale ha avuto una combattuta storia d’amore) cinquant’anni prima.

Il motore dell’intera vicenda è la Sfera dei Quattro Spiriti (Shikon no Tama): un amuleto capace di esaudire i desideri che, frantumandosi in mille frammenti a causa di un incidente, costringe i due protagonisti a un’alleanza forzata per recuperarne i pezzi prima che cadano nelle mani sbagliate.

Da questo nucleo narrativo si diramano decine di sottotrame che trasformano Inuyasha in un vero viaggio iniziatico, più che in una semplice avventura fantasy. Nel manga emerge con forza uno dei temi centrali dell’opera: l’identità.

Non a caso, Inuyasha resta costantemente sospeso tra due mondi, rifiutato dai demoni perché incompleto e temuto dagli umani perché diverso. La sua rabbia non è solo caratteriale, ma nasce da una frattura profonda.

Kagome, dal canto suo, rappresenta un ponte tra epoche e sensibilità, una ragazza moderna che deve confrontarsi con una realtà brutale, fatta di guerra, superstizione e morte. Takahashi utilizza il loro rapporto per parlare di accettazione, crescita e responsabilità, evitando soluzioni facili.

L’arrivo dell’anime negli anni 2000

L’anime, prodotto da Sunrise e trasmesso a partire dal 2000, amplifica questi elementi aggiungendo una dimensione emotiva ancora più marcata. La colonna sonora, le atmosfere crepuscolari e l’uso del silenzio in alcune scene chiave contribuiscono a rendere l’esperienza più immersiva.

Se il manga permette una lettura più introspettiva, l’anime punta sull’impatto visivo e sul ritmo, alternando episodi fortemente drammatici a momenti di leggerezza quasi slapstick. Questa oscillazione è una delle cifre stilistiche più riconoscibili di Inuyasha.

La particolare caratterizzazione di ogni personaggio

Un ruolo fondamentale lo giocano i personaggi e parliamo di tutti, anche i secondari. Miroku, Sango, Shippo e persino antagonisti come Sesshomaru (fratello di Inuyasha), già dalle prime apparizioni dimostrano non essere semplici comparse funzionali alla trama.

Ognuno incarna una diversa risposta al dolore e alla perdita. Sesshomaru, in particolare, è uno dei personaggi più affascinanti: demone puro, apparentemente freddo e distaccato, diventa una sorta di specchio per Inuyasha, mostrando cosa significa scegliere l’orgoglio o, al contrario, l’empatia. La sua evoluzione è lenta, quasi impercettibile, ma estremamente coerente.

Dal punto di vista narrativo, sia manga che anime adottano una struttura episodica che può sembrare ripetitiva, soprattutto nelle fasi centrali. Tuttavia questa ripetizione ha una funzione precisa: costruire familiarità con il mondo e con i suoi rituali.

I combattimenti non sono mai solo scontri di forza, ma occasioni per mettere in discussione motivazioni e desideri. Anche il villain principale, ovvero Naraku, è meno lineare di quanto sembri, incarnando una forma di male frammentato, nato dall’avidità e dall’odio umano prima ancora che demoniaco.

Un classico cresciuto assieme a noi degli anni 80/90

Con il passare degli anni, Inuyasha si è trasformato in un classico, capace di parlare a generazioni diverse. Il manga offre una visione più compatta e autoriale, mentre l’anime ha contribuito enormemente alla sua diffusione globale, soprattutto grazie alla serializzazione televisiva e, più tardi, a The Final Act, che chiude la storia adattando l’arco conclusivo del fumetto.

In entrambi i casi, l’opera resta un esempio riuscito di come lo shōnen possa farsi racconto di formazione, riflessione sull’alterità e dichiarazione d’amore per il mito.

Questa impostazione permette di sviluppare, nelle fasi successive, focus tematici più specifici: il ruolo del folklore giapponese, la rappresentazione del tempo, il confronto tra destino e libero arbitrio, fino all’eredità culturale lasciata da Inuyasha nell’animazione e nel manga contemporanei. Un viaggio lungo, a tratti imperfetto, ma proprio per questo profondamente umano.

Confronto con altre opere dell’autore

Se confrontato con le altre opere di Rumiko Takahashi, Inuyasha rappresenta una deviazione netta e consapevole, sia per tono sia per ambizione narrativa, e questa scelta ha inciso profondamente anche sulla sua accoglienza.

Serie come Urusei Yatsura (meglio conosciuta in Italia con il nome Lamù), Maison Ikkoku e Ranma ½ avevano costruito la fama dell’autrice come maestra della commedia romantica, brillante nel gestire equivoci, tempi comici e personaggi larger than life.

Inuyasha, pur conservando tracce di umorismo, si muove invece su un terreno più cupo e drammatico, abbracciando il fantasy storico e una mitologia intrisa di violenza, morte e solitudine.

Questa svolta ha inizialmente sorpreso una parte del pubblico, ma si è rivelata vincente: il manga ha raggiunto cifre di vendita molto elevate, diventando una delle opere più vendute di Takahashi e superando abbondantemente decine di milioni di copie in circolazione.

Anche l’anime ha goduto di ascolti solidi e costanti, sia in Giappone sia all’estero, contribuendo a trasformare Inuyasha in un fenomeno globale, soprattutto nei primi anni Duemila, quando la sua trasmissione televisiva ha intercettato una generazione di spettatori più ampia rispetto alle precedenti serie dell’autrice.

Accoglienza del pubblico

Dal punto di vista critico, Inuyasha è stato spesso letto come l’opera della maturità: meno episodica rispetto a Ranma ½, più strutturata emotivamente di Urusei Yatsura, e soprattutto più lunga e complessa nella costruzione di un conflitto centrale.

Non è un caso che Rumiko Takahashi abbia più volte raccontato di essersi documentata a lungo sul periodo Sengoku e sul folklore giapponese, spinta anche da un interesse personale verso le leggende tradizionali e le figure degli yōkai, presenti già in forma embrionale in lavori precedenti.

Inuyasha nasce quindi dall’incontro tra la sua esperienza di autrice affermata e il desiderio di esplorare temi più seri, come l’identità e l’emarginazione, senza rinnegare del tutto quella leggerezza che aveva reso il suo nome così popolare.

Un successo che va oltre la sfera commerciale

Il successo commerciale e mediatico dell’opera dimostra come questa svolta oscura non abbia allontanato il pubblico, ma anzi abbia ampliato l’orizzonte creativo di Takahashi, consolidandola non solo come regina della commedia romantica, ma come una delle voci più versatili e influenti del manga moderno.

Possiamo quindi concludere, che a distanza di decenni, quest’opera continua a influenzare il genere fantasy. Continua ad insegnare che un protagonista non deve essere perfetto, ma può essere scontroso e vulnerabile allo stesso tempo.

Inoltre, ha mostrato che l’amore può attraversare il tempo, ma che accettare la perdita è parte fondamentale della crescita. Che lo si legga per l’azione o lo si guardi per il legame profondo tra i personaggi, Inuyasha rimane un viaggio indimenticabile attraverso sentimenti in tempesta e folklore giapponese.

Ti potrebbe interessare

Anime e Cartoni

PopChop Express: Spider-Man: The Animated Series e l’Uomo Ragno degli anni ’90

Nella nuova puntata del PopChop Express, parliamo di Spider-Man: The Animated Series, la serie animata pazzesca che ha fatto innamorate i bambini degli anni ’90 dell’Uomo Ragno

Pubblicato

2 settimane agoil

21 Gennaio 2026Da

Doc. G

Siamo nei primi anni ’90 e gli X-Men sono gli eroi più popolari della Marvel Comics, al punto che nel 1992 ricevono una serie animata prodotta dalla Fox Kids intitolata X-Men: The Animated Series capace di ottenere un successo clamoroso. Dopo aver dimostrato, con Batman: The Animated Series, che un cartoon poteva essere adulto e cinematografico senza rinunciare a un pubblico giovane, l’industria dell’animazione supereroistica è pronta a compiere un nuovo salto di qualità. Sulla scia di quell’entusiasmo, la Marvel pensa al rilancio animato del suo eroe più rappresentativo: il sempre amichevole Spider-Man di quartiere.

Nel 1994 arriva così Spider-Man: The Animated Series, una serie animata destinata a diventare un vero e proprio cult. Anche in Italia, dove debutta nel 1995 su Rai Uno con il titolo Spider-Man: L’Uomo Ragno (già perché all’epoca il personaggio era ancora conosciuto nella sua versione italianizzata complici gli 883), lo show animato diventa uno degli appuntamenti fissi pomeridiani per i bambini dell’epoca.

Questa serie non è stata soltanto una delle produzioni di punta della Fox Kids, ma ha saputo modernizzare il mito di Spider-Man rispetto alla storica serie animata degli anni ’60, rendendolo più in linea con i gusti dei bambini e adolescenti dell’epoca, introducendo personaggi e tematiche dei fumetti del Tessiragnatele più recenti.

Le origini della serie e il ruolo di John Semper Jr.

Il progetto di Spider-Man: The Animated Series non viene affidato alla Saban, ma ai Marvel Films Animation, una divisione della New World Entertainment fortemente voluta e finanziata da Avi Arad. Per la realizzazione delle animazioni vien coinvolta la Tokyo Movie Shinsha (TMS), già impegnata anche su Batman.

A tenere le redini creative dello show c’è una figura chiave, un uomo al quale va riconosciuto gran parte del merito per la riuscita della serie: John Semper Jr.

Semper arriva a Spider-Man: The Animated Series con un background tutt’altro che supereroistico: ha scritto per serie come I Puffi, DuckTales e Gli Snorky, e ha all’attivo un solo episodio dei Super Friends (I Superamici), serie di Hanna & Barbera basata sui personaggi della JLA. Eppure, la scelta si rivela vincente oltre ogni aspettativa.

Semper firma come autore o co-autore ben 60 dei 65 episodi totali, affiancato da sceneggiatori provenienti soprattutto dal team di Batman: TAS, come Brynne Chandler (futura co-creatrice di Gargoyles) e Marty Isenberg. A questi si aggiungono vere e proprie leggende del fumetto americano come Stan Lee (presente nei credits di alcuni episodi iniziali), Marv Wolfman, Gerry Conway, Len Wein, Carl Potts e J.M. DeMatteis: autori che di Spider-Man e di fumetti ne sanno davvero ‘a palate’.

Il fatto che la Marvel, in quegli anni, stesse navigando in acque finanziarie difficili permise paradossalmente a Semper di ottenere una maggiore libertà creativa, diventando sempre più centrale nel controllo del progetto.

L’incredibile (e stramba) sigla animata

La prima cosa che colpisce dello show è senza dubbio la sigla. Musicalmente si tratta di un rock martellante, accompagnato da una voce metallica che ripete ossessivamente “Spider-Man” e altre parole spesso difficili da decifrare. Visivamente, la sigla utilizza una tecnica di animazione 3D oggi decisamente grezza, ma che all’epoca rappresentava una scelta all’avanguardia, pensata per dare maggiore profondità alle sequenze in cui l’eroe volteggia tra i grattacieli di New York, il tutto mescolato con l’animazione tradizionale tipica degli anni ’90.

Questa tecnica “ibrida” (e alcune delle scene stesse) verrà riutilizzata spesso anche all’interno degli episodi. Il motivo è semplice: problemi di budget.

Realizzare ogni sfondo in CGI, come previsto inizialmente, si rivela impossibile, e così i grattacieli della New York dell’Uomo Ragno, realizzati dalla Kronos Digital Entertainment (software house nota per videogiochi come Criticom, Fear Effect, Cardinal Syn e Dark Rift), vengono mescolati all’animazione classica 2D e riciclati più volte nel corso della serie.

Una curiosità legata alla sigla: la Mercury Zeitgeist Film Studios ebbe un problema tecnico in fase di produzione e fu necessario trovare una soluzione alternativa. Il tema originale della serie animata del 1967 non poté essere utilizzato a causa dei costi dei diritti. Venne così coinvolto Joe Perry degli Aerosmith, che prestò la chitarra e la voce “metallica” che scandisce il celebre “Spi-der-Man”. Per le immagini si optò per un collage di sequenze tratte dagli episodi e da spot promozionali dei giocattoli Toy Biz. Et voilà! Con qualche rattoppo Spider-Man The Animated Series ottenne una sigla decisamente strana per un cartone animato, ma che divenne iconica.

Peter Parker, il “mascellone” degli anni ’90

Un altro elemento che colpisce immediatamente è il design di Peter Parker: anatomie ipertrofiche, figlie dell’era post-McFarlane, e un “mascellone” alla Ridge di Beautiful che si discosta dallo stereotipo del Parker timido e impacciato dei fumetti classici.

Inoltre questo Spider-Man non è un adolescente alle prime armi, ma uno studente universitario fotografo per il Daily Bugle dell’iracondo J. Jonah Jamenson, già confidente con i suoi poteri e consapevole del peso delle responsabilità legate ad essi. Il senso di colpa per la morte di zio Ben, ovviamente è centrale, e viene rievocato costantemente.

Anche chi inizialmente storceva il naso davanti a questo character design finiva, episodio dopo episodio, per affezionarsi a questa versione di Peter Parker e agli altri personaggi dall’aspetto rivisitato, che in parte, però, conservano tanto dell’originale cast fumettistico.

Uno dei veri punti di forza della serie, a mio parere, è stato replicare il modello vincente degli X-Men del 1992: portare davvero i fumetti dentro una serie animata, sia attraverso i personaggi comprimari sia tramite trame serializzate.

Sul piano sentimentale, Peter è conteso tra due figure femminili iconiche: da un lato Mary Jane Watson, la rossa e sexy storica fidanzata di Parker; dall’altro Felicia Hardy, che in questa serie inizialmente sembra ricoprire il ruolo della Gwen Stacy dei fumetti, ma che nel corso dello show diventa quello che è destinato a essere: l’affascinante e ambigua Gatta Nera figura ricorrente nei comics di quegli anni.

Villain memorabili e grandi saghe

I villain presenti in Spider-Man: The Animated Series sono tra quelli che più hanno messo alla prova l’Uomo Ragno nei fumetti e che erano stati poco sfruttati nei precedenti adattamenti animati. Accanto ai nemici storici compaiono anche antagonisti più recenti, già amatissimi dai fan dell’epoca.

Kingpin, Doctor Octopus, Venom/Eddie Brock, Carnage, Goblin e Hobgoblin, Mysterio, Lizard, Lo Scorpione, l’Avvoltoio e molti altri compongono una galleria di antagonisti sviluppati con grande attenzione e costumi fedeli all’essenza del personaggio nonostante alcuni subissero un ovvio restyling per renderli più accattivanti ai giovani spettatori degli anni ’90 (Octopus e Alistair Smythe su tutti).

In particolare, la storyline dedicata al costume alieno e alla nascita di Venom rimane ancora oggi una delle migliori trasposizioni extra-fumettistiche del personaggio, anche grazie alla popolarità che Venom stava rapidamente conquistando nei primi anni ’90 come uno dei villain più pericolosi e iconici di Spider-Man.

Tutti i 65 episodi, suddivisi in 5 stagioni, alternano episodi autoconclusivi a mini-saghe di più puntate, soprattutto nelle fasi finali, costruendo però una narrazione continua, proprio come accadeva nei fumetti.

Curiosità: stranamente nella versione italiana sono stati messi in onda solo 63 episodi, risultando inediti gli episodi 59 e 60, inspiegabilmente, anche perché cruciali per la storyline in corso.

La serie ebbe il coraggio di adattare storie cardine dell’universo dell’Uomo Ragno, introducendo per la prima volta in animazione concetti come il Multiverso (o meglio, il Ragno-Verso), le Secret Wars e numerosi team-up con altri eroi Marvel. I crossover con X-Men, Daredevil, Doctor Strange, Blade, Fantastici Quattro, Iron Man e Capitan America anticiparono di molti anni, in qualche modo, l’idea stessa di un Marvel Cinematic Universe.

Censura, fine della serie ed eredità

Le restrizioni imposte dalla censura americana costrinsero la serie a compromessi evidenti: niente armi da fuoco realistiche, pochissimi pugni diretti, morti quasi sempre fuori scena o mediate da dimensioni alternative. All’Uomo Ragno fu persino impedito di tirare pugni e calci: difatti le scene di violenza vennero pesantemente ridimensionate, eliminando gran parte dei momenti in cui Spider-Man colpisce o viene colpito.

Eppure, grazie alla solidità della scrittura, il tono della serie rimase sorprendentemente maturo e spesso cupo.

E allora come mai lo show terminò la sua corsa dopo sole 5 stagioni? Nonostante gli ottimi ascolti stagione dopo stagione, però, nel 1998 Spider-Man: The Animated Series venne cancellata a causa di disaccordi con il network, legati proprio all’eccesso di censure. Erano pianificati almeno altri 20 episodi, ma la serie si concluse lasciando un finale sospeso. La sesta stagione, mai realizzata, avrebbe dovuto rispondere a una domanda fondamentale: che fine aveva fatto la vera Mary Jane Watson, scomparsa durante un episodio dell’ultima stagione per lasciare spazio a un suo clone?

La risposta è arrivata solo molti anni dopo, nei fumetti ispirati alla serie animata.

I fumetti ispirati alla serie animata

Come accadde anche per gli X-Men, la serie animata di Spider-Man ispirò una trasposizione a fumetti. Il cartone animato di un fumetto, ispirò… un altro fumetto!

Spider-Man Adventures adattò liberamente le trame degli episodi per 15 numeri, pubblicati tra dicembre 1994 e febbraio 1996 a cui seguirono altri 12 numeri, con storie originali, pubblicati tra l’aprile 1996 e il marzo 1997 con il titolo Adventures of Spider-Man.

In parallelo venne pubblicata anche Spider-Man Magazine, sempre ispirata alla serie animata, che durò 19 numeri tra il marzo 1994 e il marzo 1997, più due speciali nel 1995.

Nel 2025, infine, è arrivata una nuova miniserie a fumetti intitolata Spider-Man ’94, scritta da J.M. DeMatteis, uno degli scrittori di comics dietro il progetto animato, e disegnata da Jim Towe. La storia riprende direttamente dal cliffhanger della quinta stagione, con Peter impegnato a cercare di salvare Mary Jane Watson nel multiverso, prima di fare ritorno a New York e riprendere la sua attività come eroe.

Questo Spider-Man, il MIO Uomo Ragno

Come tutti i bambini dell’epoca, anche io rimasi affascinato da questa serie animata: imperfetta sotto tanti aspetti, ma capace di puntare tutto sulla storia e sui personaggi. Il coinvolgimento di nomi importanti del mondo dei comics non è stato un caso e, alla fine, ha pagato.

I cattivi erano davvero temibili, erano tantissimi e soprattutto amatissimi dal pubblico in questa versione animata (il mio preferito resta Hobgoblin!). E quando uscì la linea di action figure (quando ancora si chiamavano pupazzetti….) fu l’incubo di ogni genitore di ogni fan minorenne di Spider-Man!

A distanza di anni, rivedere oggi quella serie da adulto non è facile: è invecchiata senza dubbio male sotto il profilo tecnico, ma riesaminando alcune delle tematiche sviluppate ci si rende conto di quanto fosse realmente all’avanguardia, soprattutto se si pensa a storie arrivate nei fumetti molti anni dopo, come lo Spider-Verse.

Il me bambino, però, non può che ricordare con affetto quei pomeriggi in cui, su Rai Uno, partiva la schitarrata iniziale e il rumore della tela che annunciavano l’inizio della sigla di Spider-Man: L’Uomo Ragno. Merenda da una parte e telecomando dall’altra, dopo la sigla iniziava l’ennesima avventura del Tessiragnatele contro uno dei suoi letali nemici.

Nonostante conoscessi già lo Spider-Man del ’67 e L’Uomo Ragno e i suoi fantastici amici, Spider-Man: The Animated Series è stato per me il primo vero Spider-Man, coinciso con l’innamoramento per il personaggio e il mio avvicinamento ai fumetti Marvel proprio in quegli anni (e in particolare alla testata dell’Uomo Ragno).

È stato quello che mi ha insegnato cosa significhi essere un eroe: non perché si hanno dei poteri, ma perché si sceglie di fare la cosa giusta anche quando può voler dire sacrificare tutto. Un ponte ideale tra i fumetti e il grande pubblico, molto prima che il Marvel Cinematic Universe rendesse “normale” l’idea di un universo condiviso.

Spider-Man: The Animated Series è una pietra miliare, un’opera che ha formato una generazione di lettori, spettatori ma anche futuri autori che oggi hanno l’opportunità di scrivere la storia di Spidey.

E ancora oggi, rivedendo quelle puntate, quel tema rock e quel Ragno che oscilla tra i grattacieli di New York, è impossibile non pensare che sì: da un grande potere derivano grandi responsabilità, ma anche grandi storie destinate a non invecchiare mai.

Anime e Cartoni

Top of the Anime: Le migliori opening anime dal 2015 al 2025, anno per anno

Con Top of the Anime vi diciamo qual’è stata l’opening anime più impattante, anno per anno del decennio 2015-2025

Pubblicato

2 settimane agoil

17 Gennaio 2026Da

redazione

La cultura degli anime è un fenomeno che ha preso piede in tutto il pianeta da molti anni a questa parte. Show animati che già molti anni fa erano famosi per cura e resa grafica caratterizzante, dopo il 2000 sono diventati ancora più virali grazie all’aggiunta di particolari e dettagli che arricchiscono l’esperienza del telespettatore.

Tra gli elementi più importanti e più amati dal pubblico ci sono le sigle: opening e ending. Ogni stagione del singolo anime è caratterizzato da una sigla di apertura (opening) e una di chiusura (ending) che solitamente vengono rinnovate nella stagione successiva con nuovi cantanti, ritmi e melodie che cercano di catturare l’essenza degli episodi.

Le sigle oltre a essere il primo contatto e impatto del telespettatore con l’anime, sono diventati dei veri e propri tormentoni per i fan, in molti casi divenendo delle vere e proprie hit musicali, prima in Giappone e per nel resto del pianeta.

Non è un caso, quindi, che per realizzare questi pezzi musicali (perché tali sono), spesso vengono incaricati icone J-Pop/Rock.

Quello che vogliamo fare con questo speciale Top of the Anime è ripercorrere l’ultimo decennio 2015/2025, per raccontarvi quale è stata, a nostro avviso, l’ opening più impattante dell’anno e perché a partire proprio dal 2015!

2015: Unravel (Tokyo Ghoul) di TK from Ling Toshite Sigure

Unravel è diventata un’icona non solo per Tokyo Ghoul, ma per un’intera generazione di fan grazie alla sua carica emotiva e simbolica: la melodia, la voce e i testi riflettono il conflitto interiore del protagonista, risuonando profondamente con temi di identità, alienazione e trasformazione.

Negli anni successivi esplose sui social e su piattaforme come TikTok e YouTube, dove milioni di video fan-made, cover e reinterpretazioni hanno trasformato la sigla in un fenomeno culturale duraturo.

2016: The Day (My Hero Academia) di Porno Graffiti

Questa opening ha catturato subito l’essenza eroica e l’energia del franchise di My Hero Academia, con un ritmo rock che riflette perfettamente la lotta continua verso il diventare un eroe di Izuku Midoriya.

Anche se non ai primi posti di streaming globali, è ricordato per essere l’unico suono “anthemico” della prima stagione, spingendo i fan a collegarlo immediatamente ai momenti di squadra e crescita personale dei protagonisti.

2017: Shinzou Wo Sasageyo! (Attack on Titan) di Linked Horizon

Più che una sigla, è una dichiarazione di guerra: il testo e la musica evocano il sacrificio, la resistenza e le emozioni forti della serie. Queste componenti la rendono memorabile sia dentro che fuori dal contesto anime.

Anche per questo e per il contributo ai meme, alle AMV e alle fan reaction, è diventata una delle opening più iconiche dello shonen recente.

2018: Voracity (Overlord) di Myth & Roid

Voracity unisce sonorità elettroniche e rock epico, incarnando perfettamente il mondo dark-fantasy e l’anti-eroismo del protagonista Momonga.

Le sigle di MYTH & ROID tendono a restare impresse per arrangiamenti sofisticati e atmosfera unica, e Voracity non fa eccezione, entrando nei cuori dei fan grazie a una narrazione sinfonica adatta all’universo di Overlord.

2019: Gurenge (Demon Slayer) di LiSA

Gurenge è probabilmente l’opening anime più streammata di sempre: ha superato centinaia di milioni di ascolti su Spotify e YouTube, segnando una vera crossover hit musicale.

La combinazione tra voce potente di LiSA, animazione spettacolare della sigla e narrativa emotiva della storia ha trasformato la canzone non solo in un simbolo di Demon Slayer, ma in un vero fenomeno pop.

2020: Kaikai Kitan (Jujutsu Kaisen) di Eve

Kaikai Kitan è una delle sigle più ascoltate del decennio, con centinaia di milioni di stream su Spotify.

La fusione di rock, hip-hop e J-pop insieme a un sound energico e moderno la rende immediatamente riconoscibile, e la sua viralità è stata potenziata da TikTok e YouTube, dove la melodia intensa si presta a video dinamici e clip di combattimento.

2021: Cry Baby (Tokyo Revengers) di HIGE DANdism

Questo opening ha conquistato i fan perché cattura la tensione emotiva e il tema del tempo, diventando non solo una parte della colonna sonora di Tokyo Revengers, ma un veicolo simbolico per l’esperienza di Takemichi. Il pezzo ha una forte connessione tematica con la narrazione, rendendolo memorabile anche a chi non segue la serie.

2022: I Really Want to Stay At Your House (Cyberpunk: Edgerunners) di Rosa Walton

Anche se non è tecnicamente un opening, questa traccia ha avuto un impatto emotivo enorme, associandosi direttamente a momenti chiave del finale dello show.

È un perfetto esempio di come una canzone, legata a una scena forte, possa oltrepassare la definizione di sigla diventando parte del patrimonio emotivo dello spettatore.

2023: Idol (Oshi no Ko) di YOASOBI

Idol ha raggiunto chart globali e trend virali non solo per gli appassionati anime, ma anche su TikTok e vari social grazie alle coreografie e ai meme basati sul ritmo frenetico della canzone.

Ciò che l’ha resa speciale è il modo in cui esplora il rapporto tra celebrità e identità, un tema che risuona tanto con l’anime quanto con il pubblico mainstream.

2024: Bling Bang Bang Born (Mashle) di Creepy Nuts

Anche se recente, questa sigla è già riconosciuta per il suo stile energetico e divertente, in sintonia perfetta con il tono comico-epico di Mashle, e segna l’evoluzione delle sigle anime verso sonorità più sperimentali e mainstream.

2025: Kakumei Douchuu (Dan Da Dan) di AiNA THE END

Dopo Otonoke dei Creepy Nuts era difficile fare bene.. e invece con Kakumei Douchuu, AiNA THE END mostra nell’opening della stagione 2 di Dan Da Dan che ancora una volta c’è la tendenza delle sigle anime ad abbracciare artisti affermati della scena musicale giapponese e non solo attivi nel mondo anime.

Con il suo ritmo travolgente e una performance vocale intensa, incarna la crescita delle sigle anime come fenomeni musicali autonomi, in grado di espandere l’audience oltre il pubblico originale del titolo.

Diteci la vostra su questa classifica Top of the Anime e, se vi è piaciuta, correte sui social a vedere il video recap di Animeincover!

E se siete interessati a una classifica Top of the Anime sulle ending.. beh: scrivetecelo!

Anime e Cartoni

Perfect Blue: il film anime che ha anticipato la crisi dell’identità

Pubblicato

3 settimane agoil

12 Gennaio 2026

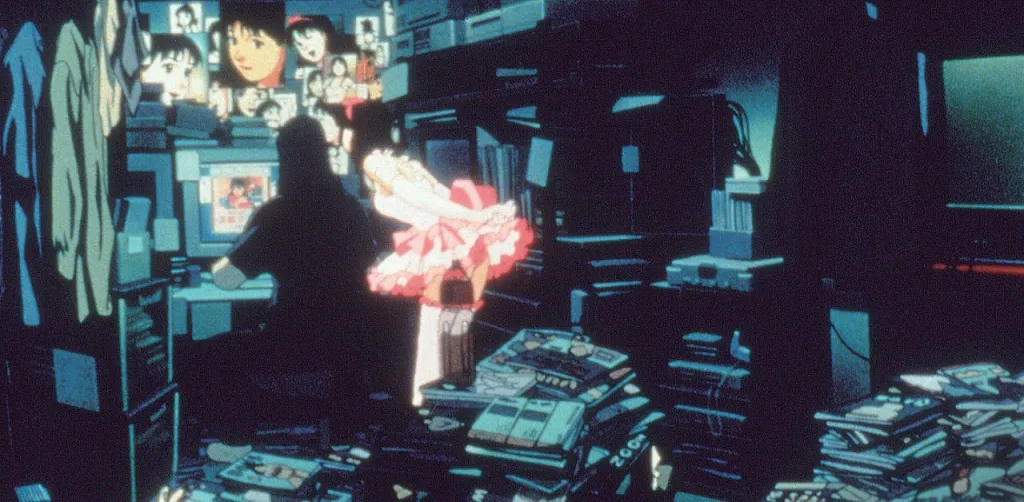

Quando Perfect Blue arriva nelle sale giapponesi nel 1997, nessuno è davvero preparato a quello che sta per vedere. Non perché l’animazione non avesse mai affrontato temi maturi, ma perché Satoshi Kon decide di fare qualcosa di molto più destabilizzante: usare il linguaggio dell’anime per smontare l’identità, la percezione della realtà e il rapporto malato tra pubblico e personaggio.

Il risultato non è solo un film, ma un’esperienza psicologica che ancora oggi mette a disagio, confonde e affascina. Oggi apriamo una parentesi proprio su questo capolavoro che vedrai, non ha influenzato solo il mondo degli anime, ha fatto molto di più. Lo avevamo già citato tra i film da guardare nella notte di Halloween ma in questo articolo faremo una riflessione più profonda.

Perfect Blue di Satoshi Kon, pioniere di un genere che non sembrava ancora compreso

Il film segna l’esordio alla regia di Satoshi Kon e nasce come adattamento libero del romanzo Perfect Blue: Complete Metamorphosis di Yoshikazu Takeuchi. Fin da subito è chiaro che il materiale di partenza è solo un pretesto.

Kon prende la struttura di un thriller psicologico e la trasforma in qualcosa di molto più radicale, anticipando temi che diventeranno centrali nella cultura pop dei decenni successivi: la costruzione dell’immagine pubblica, l’ossessione per la celebrità, la dissoluzione dell’io nell’era dei media.

All’uscita, la pellicola non è un successo commerciale immediato. Il pubblico giapponese resta spiazzato: troppo disturbante per chi associa l’animazione a un intrattenimento più leggero, troppo complesso per chi cerca un semplice thriller.

È però nei festival internazionali che il film inizia a costruirsi una reputazione solida. La critica occidentale coglie subito l’eccezionalità dell’opera, riconoscendo in Satoshi Kon una voce autoriale capace di dialogare con il cinema di Hitchcock, Polanski e De Palma senza mai risultare derivativa. Col tempo, Perfect Blue diventa un cult, citato, analizzato e spesso imitato, anche fuori dal mondo dell’animazione.

Ma il vero cuore dello speciale sta nel capire perché questo film sia stato così rivoluzionario. La risposta non è una sola, ed è proprio questo il punto.

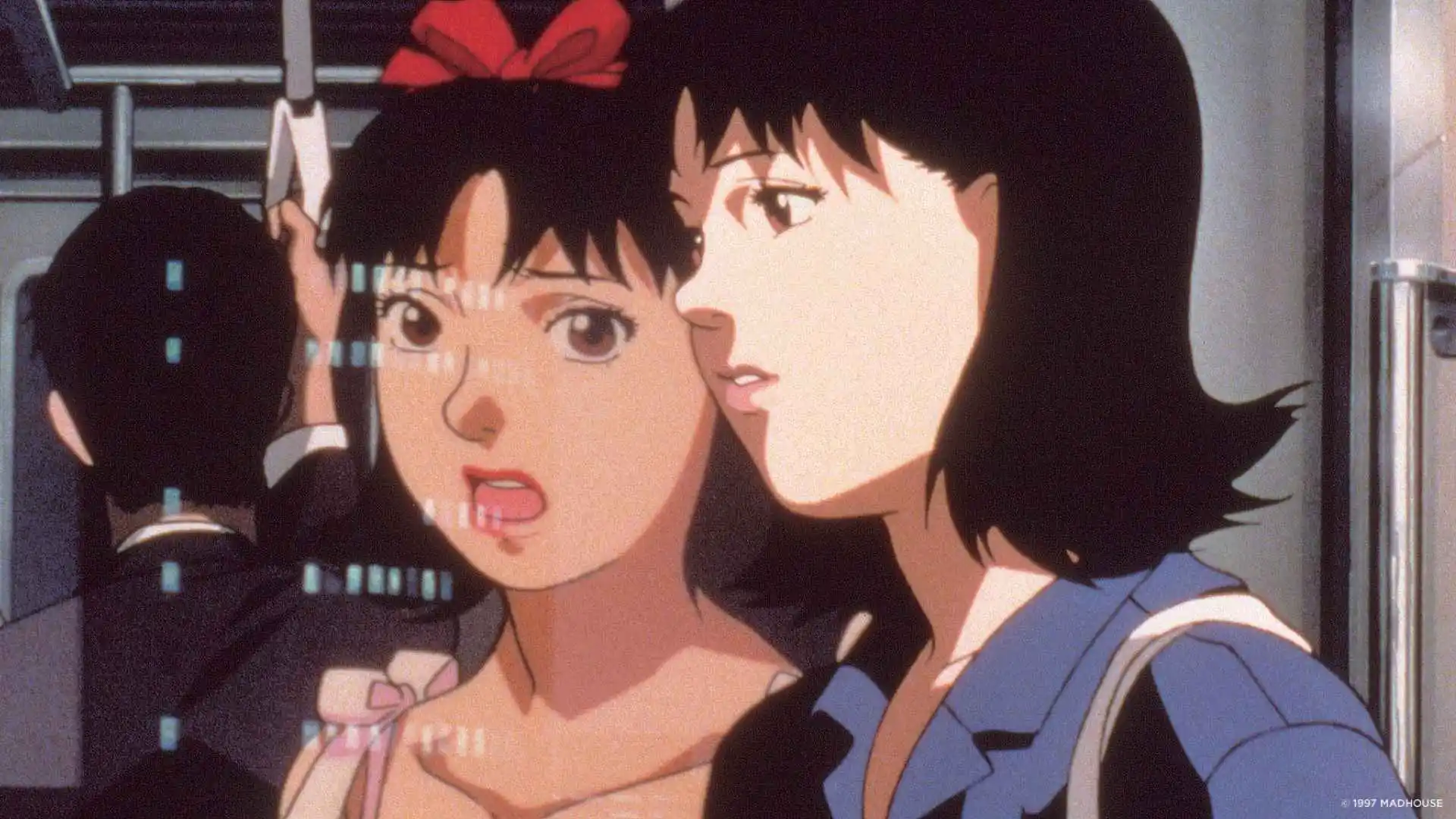

Dove inizia la rivoluzione di Satoshi Kon

Satoshi Kon rompe innanzitutto una regola non scritta dell’animazione: la chiarezza narrativa. In Perfect Blue non esiste un confine stabile tra realtà, allucinazione, ricordo e fantasia. Lo spettatore vive lo stesso smarrimento della protagonista, Mima Kirigoe, ex idol che decide di reinventarsi come attrice, pagando però un prezzo psicologico altissimo. Kon non spiega cosa sta accadendo: lo fa sentire.

Le transizioni tra le scene sono volutamente ambigue, i salti temporali invisibili, i punti di vista continuamente ribaltati. È un cinema che chiede attenzione attiva, che rifiuta la passività dello spettatore.

La seconda rivoluzione è tematica. Perfect Blue parla di celebrità in modo brutale, senza romanticismi. L’industria dell’intrattenimento è mostrata come una macchina che consuma identità, mentre il pubblico diventa una presenza invasiva, giudicante, spesso violenta.

Il personaggio dello stalker non è solo un antagonista: è la personificazione di un fandom tossico, convinto di possedere l’immagine pubblica dell’artista. In questo senso, il film è incredibilmente profetico. Internet è ancora agli albori nel 1997, ma Kon intuisce già il potere distruttivo della sovraesposizione mediatica e della moltiplicazione dei sé digitali.

C’è poi l’uso dell’animazione come strumento espressivo adulto. Kon dimostra che il medium non è un limite, ma un vantaggio. Le distorsioni visive, i cambi improvvisi di scena, le ripetizioni ossessive funzionano proprio perché non sono vincolate al realismo fisico del cinema live action.

Perfect Blue non cerca di sembrare reale: cerca di sembrare vero dal punto di vista psicologico. È una differenza enorme, che apre la strada a una nuova idea di anime d’autore, lontana dagli stereotipi di genere.

L’importanza di proteggere l’identità femminile

Infine, c’è il modo in cui Satoshi Kon mette in scena la frammentazione dell’identità femminile. Mima è continuamente definita dagli altri: dal management, dai fan, dai media, dal personaggio che interpreta sul set. La sua immagine pubblica diventa più reale della sua persona. Il film non giudica, non assolve, ma osserva. E nel farlo costringe lo spettatore a interrogarsi sul proprio ruolo di consumatore di immagini.

A distanza di quasi trent’anni, Perfect Blue non è invecchiato. Anzi, sembra parlare con ancora più forza a un’epoca dominata dai social, dall’ansia da performance e dalla costruzione continua di identità virtuali. È il segno distintivo delle opere davvero rivoluzionarie: non appartengono al loro tempo, lo superano.

Satoshi Kon, con il suo primo lungometraggio, ha riscritto le regole del gioco. Non solo per l’animazione giapponese, ma per il cinema psicologico tout court. Perfect Blue non chiede di essere capito una volta sola. Chiede di essere rivisto, rielaborato, messo in discussione. E ogni visione lascia addosso la stessa sensazione inquietante: quella di non essere mai del tutto sicuri di dove finisca lo schermo e inizi la realtà.

L’impatto che Perfect Blue ha avuto sul cinema internazionale

E se credi che Perfect Blue rappresenti una colonna portante solo del cinema giapponese, ti sbagli di grosso. L’impatto di Perfect Blue sul cinema internazionale è stato profondo, trasversale e spesso dichiarato solo a metà.

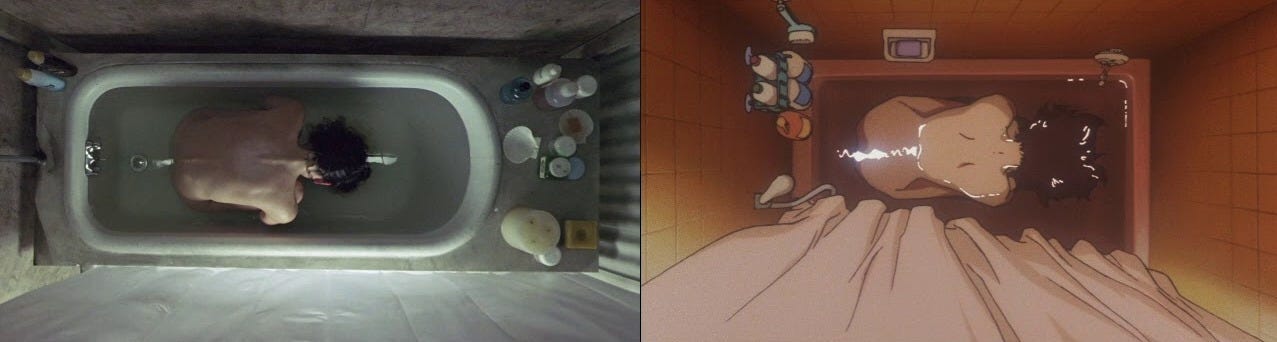

Darren Aronofsky è il caso più noto: la celebre scena della vasca da bagno in Requiem for a Dream riprende in modo quasi identico una sequenza del film di Satoshi Kon, al punto che il regista acquistò ufficialmente i diritti di Perfect Blue per poterla citare apertamente.

Ma l’influenza più evidente arriva con Black Swan (2010), dove il percorso di Nina riflette quello di Mima (aldilà di quello che sembra un gioco di parole formulato tra i due nomi) in maniera quasi speculare. La pressione della performance, il doppio che prende forma, la dissoluzione dell’identità sotto lo sguardo del pubblico.

Aronofsky ha più volte ammesso che senza Perfect Blue quel film non sarebbe mai esistito. Anche Christopher Nolan, pur non citando direttamente Kon, sembra dialogare con la sua poetica in Inception e Memento, soprattutto nell’uso di una narrazione che rende lo spettatore prigioniero di una percezione instabile della realtà.

Altri esempi si trovano nel thriller psicologico contemporaneo, da Mulholland Drive di David Lynch fino a certo cinema horror d’autore post-2000, dove l’orrore non nasce dal mostro ma dalla perdita di controllo sull’io.

Perfect Blue ha dimostrato che l’animazione poteva essere un laboratorio concettuale per il cinema live action, anticipando soluzioni narrative e visive che sarebbero diventate centrali anni dopo. Non è un caso che molti registi occidentali abbiano guardato a Kon non come a un autore anime, ma come a un cineasta puro, capace di usare il medium per esplorare le zone più fragili e disturbanti della mente umana.

In evidenza

-

Serie TV5 mesi ago

Serie TV5 mesi agoMercoledì Addams: dalle origini al successo della serie Netflix

-

Videogiochi4 mesi ago

Videogiochi4 mesi agoEssenza Ludica: Punch-Out!! Quando Nintendo menava duro (ma con stile)

-

Netflix2 mesi ago

Netflix2 mesi agoRoad to Stranger Things 5: Stagione 4, il male si rivela e ha un nome: Vecna

-

Anime e Cartoni4 mesi ago

Anime e Cartoni4 mesi agoSakamoto Days – Il manga action comedy giapponese diventa un film

-

Comics5 mesi ago

Comics5 mesi agoBatman Day 2025 – PopCorNerd vi consiglia 5 bat-fumetti

-

Comics3 mesi ago

Comics3 mesi agoInvincible Universe: Battle Beast – Sangue e Gloria di Kirkman, Ottley e Leoni

-

Comics4 mesi ago

Comics4 mesi agoIl ritorno di Spider-Man Noir: Andrea Broccardo racconta i retroscena della nuova run

-

Comics2 mesi ago

Comics2 mesi agoEdizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di dicembre 2025