Videogiochi

Essenza Ludica #3: Tomonobu Itagaki, l’ultimo vero Ninja

Su Essenza Ludica spazio oggi alla carriera di Tomonobu Itagaki, recentemente scomparso, creatore di Dead Or Alive e Ninja Gaiden

Pubblicato

3 mesi agoil

Addio a Tomonobu Itagaki, l’ultimo ribelle del game design: un samurai digitale in un mondo di cloni senz’anima

Bentornati su Essenza Ludica! Oggi non parliamo solo di videogiochi, ma di identità. Di uno di quegli autori che avevano un volto, una voce e, soprattutto, un’idea precisa di cosa dovesse essere un videogioco: Tomonobu Itagaki.

Con la sua recente scomparsa, se ne va uno degli ultimi veri samurai del game design — un autore che non si nascondeva dietro ai loghi, che metteva il proprio nome davanti ai titoli come una firma di guerra. In un’industria sempre più levigata, dove i tripla A sembrano uscire tutti dallo stesso laboratorio di clonazione, Itagaki era l’anomalia, l’eccezione, il colpo di katana che rompe la monotonia.

Il suo percorso, dalle origini in Tecmo fino alla fondazione di Team Ninja, è la parabola di un creatore che non ha mai smesso di osare, anche quando osare significava andare contro tutto e tutti. Ninja Gaiden, Dead or Alive, Devil’s Third — ognuno, a modo suo, un manifesto di una visione senza compromessi, ruvida, personale. Oggi celebriamo Itagaki non solo per i giochi che ha creato, ma per l’idea stessa di autore che rappresentava: quella che nel mondo dei poligoni e dei budget miliardari sembra ormai appartenere a un’epoca lontana.

Dai touchdown alle katane — quando Itagaki allenava i riflessi sui campi di Tecmo

Prima dei ninja, prima delle kunai e delle combo impossibili, Tomonobu Itagaki ha iniziato la sua corsa tra campi da gioco digitali e spalti virtuali. Niente katane, ma palloni e mazze da baseball: il suo debutto in Tecmo passò infatti dai titoli sportivi come Tecmo super Bowl e Tecmo Super Baseball.

Erano gli anni in cui il Giappone cercava di reinterpretare il linguaggio arcade in chiave più “americana”, e Itagaki — giovane programmatore con più ambizione che esperienza — cominciava a farsi le ossa proprio lì, lavorando sull’equilibrio, sul ritmo, sul “feeling” del controllo.

È curioso pensare che uno dei maestri del combattimento videoludico abbia imparato il mestiere facendo segnare touchdown. Ma proprio in quei pixel da domenica pomeriggio c’era già la sua ossessione: il movimento come linguaggio, la risposta immediata tra giocatore e schermo. Prima ancora di tagliare nemici a metà, Itagaki stava imparando a far sentire ogni gesto — anche un semplice passaggio — come qualcosa di fisico, reale, giusto.

Non era affatto male, Tecmo Super Bowl. Non il mio genere, per niente — troppo casco e troppo fischietto per i miei gusti — ma bisogna riconoscergli che all’epoca fece un gran rumore. Una delle prime simulazioni sportive a gestire statistiche reali, stagioni complete e una fluidità che molti concorrenti potevano solo sognarsi. Itagaki stava ancora imparando, ma già si intuiva quel gusto per il dettaglio e per la risposta immediata ai comandi che diventerà la sua firma.

Ma lasciamo da parte i touchdown e torniamo alle katane: è ora di parlare di ciò per cui siamo davvero qui. Dei giochi che hanno consacrato Tomonobu Itagaki come uno degli ultimi veri maestri del game design d’autore — quelli in cui l’azione non si gioca, si vive.

Dead or Alive — L’arte marziale del fanservice (e dell’inganno)

Diciamolo subito: quando si nomina Dead or Alive, la mente di molti corre istintivamente a tette ballonzolanti e chiappe marmoree. È quasi un riflesso pavloviano, un’immagine scolpita nella cultura pop da anni di trailer discutibili e versioni “beach volley” che hanno fatto più parlare di fisica che di combattimento. Ma fermarsi lì è un errore madornale — anzi, un’ingiustizia.

Sotto la superficie lucida di costumi improbabili e slow motion strategici, DOA nasconde una delle esperienze di picchiaduro più tecniche e feroci mai concepite. Itagaki usava il fanservice come specchietto per le allodole, una distrazione per i profani. In realtà, stava costruendo un sistema di combattimento basato su tempismo, reazione e lettura dell’avversario, un balletto letale in cui un solo errore poteva costarti il match. Altro che “gioco per guardoni”: Dead or Alive era una lezione di design puro, elegante e spietato.

Il cuore pulsante di Dead or Alive è una morra cinese da arti marziali, un triangolo perfetto dove ogni scelta ha il suo predatore naturale. Attacco batte presa, presa batte parata, parata batte attacco — semplice a dirsi, infernale da padroneggiare. Questo sistema, chiamato Triangle System, è la chiave di volta dell’intera serie: una danza di riflessi e anticipazione in cui leggere l’avversario vale più di qualunque combo spettacolare.

Itagaki non voleva solo che tu picchiassi: voleva che pensassi mentre picchiavi. Ogni colpo, ogni schivata, ogni contrattacco è un rischio calcolato. Il bello — o il terribile, a seconda del tuo autocontrollo — è che tutto avviene a velocità fulminante. In DOA, un errore di mezzo secondo non è un “quasi”, è una condanna. E quando sbagli, sai benissimo che non è colpa del gioco: è colpa tua.

In un’epoca in cui molti picchiaduro si rifugiano in combo preconfezionate e spettacolo da sala giochi, Itagaki costruì un sistema puro, essenziale, mentale. Dietro l’effetto patinato, Dead or Alive era una partita a scacchi giocata con i pugni — e il più intelligente, non il più aggressivo, porta a casa la vittoria.

Poi arrivò Dead or Alive Ultimate, e lì le cose cambiarono davvero. Tecnicamente un remake del secondo capitolo, in realtà fu la consacrazione definitiva della serie. Itagaki limò ciò che c’era da limare, sistemò ciò che andava sistemato, e soprattutto alzò l’asticella in termini di precisione e profondità. Le parate — fino ad allora un po’ troppo “gratuite” — vennero rese più tecniche, più rischiose: bisognava parare al momento giusto, ma anche in modo diverso a seconda che arrivasse un pugno o un calcio. Un dettaglio che separava i giocatori bravi dagli ossessionati, e che trasformava la difesa in un’arte a sé, degna di un dojo digitale.

Ma la vera magia di Ultimate fu l’online. Per la prima volta su console — la prima Xbox, roba da pionieri digitali — ci si poteva sfidare a colpi di combo attraverso la rete. Un’idea oggi banalissima, ma allora era pura fantascienza: niente lobby patinate o matchmaking automatici, solo tu, il tuo personaggio e un avversario invisibile dall’altra parte del mondo, pronto a farti vedere chi era il vero ninja.

Io lo ricordo bene: non feci altro per mesi. Fidanzata ignorata, amici spariti, lavoro trascurato. C’ero solo io, l’Xbox, e un’ossessione chiamata Dead or Alive Ultimate. Ogni vittoria era un’epifania, ogni sconfitta una lezione di umiltà. Itagaki non aveva solo creato un picchiaduro: aveva costruito un dojo globale, un luogo dove imparare il rispetto — o la rabbia — un frame alla volta.

Con Dead or Alive 4, la storia si ripeté — ma in quel modo che ti fa sorridere, non sbadigliare. Un more of the same? Certo. Ma un more of the same decisamente gustoso, lucidato per la nuova generazione e potenziato da un comparto online che, su Xbox 360, era ormai maturo e micidiale. Io, personalmente, ci ho passato centinaia di ore. E lo dico senza vergogna: ero piuttosto bravo.

La mia Tina Armstrong scalava le classifiche mondiali con una grazia da wrestler e la potenza di un TIR lanciato in discesa. Mi fermavano solo i veri pro, quelli che vedevano i frame in slow motion. La mia tecnica? Semplice, ma efficace: fingere prevedibilità. Mostrarmi leggibile, quasi banale, per spingere l’avversario a tentare una counter. A quel punto — zac! — command grab devastante, con danno extra per aver osato counterare la mia finta. Un dolore fisico e morale per il poveretto che, in quel momento, potevo quasi vedere: occhi sgranati, pollici fermi, il silenzio gelido di chi ha appena perso la partita che credeva già vinta.

Ecco cos’è Dead or Alive: non combo da scimmia ammaestrata, ma gioco mentale, timing e nervi saldi. È il piacere di entrare nella testa dell’altro, di anticiparlo, di umiliarlo con eleganza. Itagaki lo sapeva benissimo — e DOA4 fu il suo ultimo grande sorriso sornione al mondo dei picchiaduro.

Ninja Gaiden — Il dolore come forma d’arte

Con Ninja Gaiden, Tomonobu Itagaki smise di flirtare con il giocatore. Niente più parate morbide, niente più grazia: qui ogni errore era una ferita vera. Quando il gioco uscì nel 2004 su Xbox, sembrò arrivare da un’altra epoca — una in cui la difficoltà non era un filtro di selezione per streamer sadici, ma un linguaggio estetico. Ninja Gaiden non voleva piacerti: voleva domarti.

Il sistema di combattimento era un’evoluzione diretta del pensiero di Dead or Alive: stesso culto per il tempismo, ma portato all’estremo, con un ritmo quasi coreografico. Ogni nemico era un test di concentrazione, ogni scontro una danza letale dove l’unico margine d’errore era la tua presunzione. Itagaki costruiva boss fight che ti insegnavano a cadere, a fallire, a rialzarti con un dito in più sulla levetta analogica e una bestemmia in meno.

E poi c’era la violenza. Non quella gratuita, ma la violenza come linguaggio, come dichiarazione di poetica. Tagliare un avversario in due non era solo spettacolo, era catarsi: la liberazione del giocatore che finalmente padroneggia il sistema, che smette di sopravvivere e inizia a danzare. Ninja Gaiden non era un gioco d’azione: era un rituale di precisione, un allenamento spirituale travestito da massacro.

Ninja Gaiden era, nella sua forma più pura, un action senza compromessi. Niente open world, niente dialoghi infiniti o bivi morali: si partiva dal punto A e si arrivava al punto B massacrando tutto ciò che respirava nel mezzo. Ma non era un macello cieco — era arte marziale in movimento. Ogni colpo andava guadagnato, ogni parata studiata, ogni uccisione meritata. Nessuna combo gratuita, nessun “premi X per vincere”: solo tu, la spada, e il ritmo perfetto di un gameplay tecnico, pulito, chirurgico.

In un’epoca in cui il videogioco mainstream cominciava quel declino di comodità da cui non si è ancora ripreso — checkpoint ogni cinque passi, tutorial invadenti, salvataggi automatici come ruote di scorta per chi ha paura di sbagliare — Ninja Gaiden ti lanciava invece nel fuoco e ti diceva: “diventa bravo o muori.” Nessun aiuto, nessuna pietà, ma la soddisfazione vera, quella che oggi si è quasi dimenticata: migliorare, crescere, superare il gioco con le proprie mani.

Itagaki aveva distillato l’essenza perduta del videogioco: l’idea che giocare non sia essere accompagnati, ma essere messi alla prova. E quando finalmente battevi quel boss che ti aveva umiliato per ore, non avevi solo finito un livello — avevi vinto contro te stesso.

L’ho divorato all’uscita, e resta saldamente ancorato nella mia top 5 dei migliori action di sempre.

Con Ninja Gaiden II, Itagaki decise di alzare ancora la posta. Se il primo era una prova di pazienza e precisione, il secondo era una sinfonia di caos controllato. Tutto diventò più rapido, più sanguinario, più estremo — un balletto di arti mozzate, urla e shuriken che sembrava uscito da un incubo diretto da Kurosawa dopo una notte insonne. Ryu Hayabusa non era più un ninja: era una divinità della distruzione, e il giocatore il suo sacerdote.

Il ritmo era serrato, quasi disumano. Gli avversari ti circondavano, ti costringevano a muoverti senza sosta, e il sistema di combattimento — già perfetto nel primo — diventava qui una danza di riflessi e memoria muscolare. Ogni arma aveva un suo peso, un suo flusso, un suo modo di fendere l’aria. E quando trovavi la sincronia, quando la lama e il pensiero diventavano uno, Ninja Gaiden II ti regalava quel brivido che solo pochi giochi sanno dare: la sensazione di padroneggiare il caos.

Mentre l’industria spingeva verso la spettacolarità passiva e il giocatore-assistito, Itagaki raddoppiava la posta. Nessuna semplificazione, nessuna concessione. Solo pura abilità, precisione, rabbia e bellezza fuse in un’unica esperienza. Il sangue non era lì per scandalizzare, ma per ricordarti che ogni colpo aveva peso, ogni vittoria un costo.

Forse leggermente al di sotto del primo, Ninja Gaiden II è comunque un action stupendo, come ormai si vedono raramente. Di recente è uscito un remake, una scusa per provarlo, se siete stufi di essere trattati come lattanti incapaci di impugnare un pad.

L’ultimo taglio — l’addio di un ninja

Dopo Ninja Gaiden II, calò la nebbia. Tomonobu Itagaki lasciò Tecmo in circostanze tutt’altro che pacifiche — accuse, cause legali, voci di tradimenti e rancori covati nei corridoi. Un’uscita di scena quasi teatrale, degna del suo personaggio: un samurai che getta la spada a terra e abbandona il clan, non perché sconfitto, ma perché non disposto a piegarsi. Da quel momento, il Team Ninja continuò a esistere… ma senza il suo ninja più pericoloso, sembrò perdere l’anima.

Itagaki fondò poi Valhalla Game Studios e tentò di tornare con Devil’s Third, un progetto ambizioso, irrequieto, sfortunato. Non era più il tempo degli autori fuori controllo, e il mondo del gaming — ormai blindato nei suoi franchise miliardari — non sapeva più come accogliere uno come lui. Ma anche in quella caduta, c’era coerenza: non ha mai smesso di essere Itagaki, nel bene e nel male. Orgoglioso, provocatore, irriducibile.

Con la sua scomparsa, non perdiamo solo un designer. Perdiamo un’idea di videogioco: quella fatta di carattere, rischio, visione personale. Tomonobu Itagaki non era perfetto — e meno male.

Perché la perfezione è noiosa. Lui, invece, era vivo. Come i suoi giochi: duri, eleganti, folli. Proprio come dev’essere il videogioco, quando smette di voler piacere a tutti e torna a voler colpire.

Oggi che il mondo dei giochi sembra sempre più preoccupato di non farci soffrire, di non farci fallire, Itagaki resta lì — come un’ombra dietro lo schermo — a ricordarci che la sfida è l’anima del gioco. Che la perfezione non si raggiunge semplificando, ma cadendo e rialzandosi.

Addio, Itagaki. Ultimo ninja, samurai del pad. Ci lasci un vuoto, ma anche una lezione che vale più di mille sequel: il videogioco non deve coccolarti, deve temprarti. E finché ci sarà qualcuno disposto a premere “Restart” invece di “Easy Mode”, il tuo spirito continuerà a combattere.

Ti potrebbe interessare

-

Essenza Ludica: Le sufficienze che spaccano – quando i giochi da 6 battono gli AAA

-

Checkpoint: Le notizie dal mondo dei videogiochi dal 12 al 18 Gennaio 2026

-

Essenza Ludica: Post Life is Strange Depression – quando il virtuale invade la realtà

-

Bubble Bobble: da una leggenda arcade all’ultimo colpo di ombrello

-

Essenza Ludica: il Coin op a luci rosse, quando l’erotismo ha l’ombra di un cabinato

-

Essenza Ludica: Quando un platform ti tiene a galla: il lato terapeutico di Mario 3D World

Videogiochi

Clair Obscur: Expedition 33 — La Favola Videoludica che ha Riscritto il 2025

Pubblicato

3 giorni agoil

27 Gennaio 2026Da

Daniele

Nel 2025 un gioco ha sorpreso critica e pubblico, dominando premi e classifiche e affermandosi non solo come un titolo di successo, ma come uno dei fenomeni culturali dell’anno. Quel gioco si chiama Clair Obscur: Expedition 33 — un RPG a turni reattivi che ha incarnato la visione artistica più audace del 2025, conquistando critica, community e persino la vetta delle vendite globali.

Per capire perché questo gioco sia speciale, dobbiamo tornare all’inizio: alla nascita di una piccola squadra di sviluppatori francesi, al loro sogno apparentemente impossibile e alla creazione di un’opera che oggi il pubblico e la critica considerano Game of the Year.

Le Origini dell’Underdog: Sandfall Interactive

Dietro Clair Obscur: Expedition 33 troviamo Sandfall Interactive, uno studio francese con sede a Montpellier, una città che non ha mai ricoperto un ruolo centrale nello sviluppo videoludico globale. Il team riunisce creativi che non provenivano da grandi nomi del settore, ma da percorsi indipendenti, animati da una visione forte e personale.

La storia di Sandfall rappresenta, sotto molti aspetti, una classica narrazione da underdog: un gruppo di sviluppatori giovani e poco conosciuti che, contro ogni aspettativa, ha dato vita a qualcosa di straordinario.

Tra i membri fondatori figurano:

-

Guillaume Broche – direttore creativo

-

François Meurisse – produttore

-

Nicholas Maxson-Francombe – art director

-

Tom Guillermin – programmatore

Con il tempo, il team ha accolto altri talenti emergenti: scrittori, musicisti e sviluppatori selezionati attraverso comunità online come Reddit e SoundCloud.

Tom Guillermin e Guillaume Broche

Dall’esperienza Ubisoft alla scelta di cambiare rotta

Diversi componenti del team, tra cui Broche e Guillermin, avevano maturato esperienza in Ubisoft, uno dei colossi dell’industria. In quegli anni, tuttavia, Ubisoft – come molte grandi aziende – faticava a dare spazio a idee nuove e originali, preferendo puntare su iterazioni di marchi già affermati piuttosto che investire in nuove IP rischiose.

Broche ha ricordato più volte, in diverse interviste, come portare alla luce un progetto realmente nuovo risultasse quasi impossibile all’interno di quel contesto. Per questo motivo, insieme ai suoi compagni, decise di seguire una strada alternativa: creare un videogioco indipendente, autentico e originale, anche a costo di rinunciare alla sicurezza di un posto fisso.

Nel 2020, Sandfall Interactive nacque ufficialmente, spinta dall’energia e dalla determinazione di chi voleva innovare anziché ripetere formule già viste.

Un progetto inedito: l’evoluzione di un sogno

Il progetto che sarebbe diventato Clair Obscur: Expedition 33 prese forma inizialmente come una bozza ispirata ai JRPG classici, in particolare a Final Fantasy, ma con una visione moderna: fondere narrativa profonda, estetica distintiva e sistemi di combattimento capaci di rompere gli schemi tradizionali.

Il team iniziò lo sviluppo su Unreal Engine 4, per poi migrare a Unreal Engine 5 dopo l’ingresso del publisher Kepler Interactive, studio londinese noto per il sostegno a produzioni indipendenti di qualità. Questo supporto permise l’espansione del team e un notevole salto tecnico.

Grazie a Unreal Engine 5, Sandfall poté spingere grafica, illuminazione e performance ben oltre le aspettative per un progetto di queste dimensioni.

Kepler Interactive non si limitò a fornire fondi: garantì libertà creativa e fiducia, un equilibrio raro nel settore.

Una squadra costruita online

La costruzione del team rappresenta uno degli aspetti più affascinanti del percorso di Clair Obscur.

Attraverso post su Reddit e altre community, Broche entrò in contatto con Jennifer Svedberg-Yen, inizialmente candidata come doppiatrice per un demo gratuito. Il team ne riconobbe rapidamente il talento, affidandole il ruolo di lead writer, centrale nello sviluppo narrativo del gioco.

Lo stesso processo portò alla collaborazione con Lorien Testard, compositore scoperto su SoundCloud. Prima di Clair Obscur, Testard non aveva mai lavorato nel settore videoludico, ma la sua sensibilità musicale si rivelò perfettamente in sintonia con l’identità del progetto.

Questa sinergia diede vita a una squadra unita dalla passione e dalla visione condivisa, più che da esperienze pregresse nei grandi studi.

La musica: il cuore emotivo del gioco

La colonna sonora di Clair Obscur non accompagna semplicemente il gameplay: ne costituisce l’anima.

Lorien Testard, con la collaborazione vocale di Alice Duport-Percier, ha composto una soundtrack ampia e intensa, capace di spaziare dal sinfonico alle voci umane fino a linguaggi inventati.

Il compositore ha raccontato di aver lavorato per oltre cinque anni, scrivendo centinaia di tracce pensate per seguire la progressione narrativa, emotiva e ludica dell’esperienza.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo: l’album ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Billboard Classical & Classical Crossover e ha superato 333 milioni di stream sulle principali piattaforme digitali.

Alicia: https://www.youtube.com/watch?v=p00EF6_b5pI&list=RDp00EF6_b5pI&start_radio=1

Lumière: https://www.youtube.com/watch?v=LpNVf8sczqU&list=RDLpNVf8sczqU&start_radio=1

Spring Meadows – Get up! For Lumière!: https://www.youtube.com/watch?v=SuPh-KSoFUU&list=RDSuPh-KSoFUU&start_radio=1

Gestral Village – Gestral Market: https://www.youtube.com/watch?v=pXHE2MH9vLU&list=RDpXHE2MH9vLU&start_radio=1

Una Vie à T’aimer: https://www.youtube.com/watch?v=oEtmFgonY3E&list=RDoEtmFgonY3E&start_radio=1

World map – Déchire La Toile: https://www.youtube.com/watch?v=WAQ4W4ew9is&list=RDWAQ4W4ew9is&start_radio=1

Sirène – Robe De Jour: https://www.youtube.com/watch?v=bTAlomrlDvo&list=RDbTAlomrlDvo&start_radio=1

We lost: https://www.youtube.com/watch?v=gwAL9RG5YK8&list=RDgwAL9RG5YK8&start_radio=1

Une vie à Peindre: https://www.youtube.com/watch?v=MLd3E6_f5Rg&list=RDMLd3E6_f5Rg&start_radio=1

Ambientazione, Trama e Meccaniche

Clair Obscur è ambientato in un universo che fonde elementi di fantasy, Belle Époque e simbolismo artistico, esplorando temi come la memoria, il tempo che scorre e la lotta contro forze che cancellano l’esistenza stessa.

La narrativa segue l’equipaggio di Expedition 33, un gruppo volontario impegnato a fermare una minaccia nota come Paintress, responsabile di un fenomeno chiamato Gommage, che erode l’età di chiunque superi un determinato limite.

La combinazione di sistema di combattimento reattivo a turni, con tempismo nelle parate, classi personalizzabili e una progressione narrativa che premia sia la strategia sia la scoperta esplorativa, è stata una delle innovazioni più apprezzate dai critici, che l’hanno spesso confrontata con le migliori tradizioni jrpg rinnovate per un pubblico moderno.

Lancio, Prezzo e Competizione sul Mercato

Clair Obscur: Expedition 33 fu presentato per la prima volta ufficialmente nel 2024, con un trailer che catturò l’attenzione di un pubblico di nicchia ma appassionato.

La data di uscita venne fissata al 24 aprile 2025, una scelta di mercato che mise il gioco in competizione diretta con produzioni più grandi e consolidate.

In particolare, circa un mese prima dell’uscita, Ubisoft pubblicò Assassin’s Creed Shadows, un titolo sulla carta di grande richiamo ma che ricevette critiche per mancanza di innovazione, confermando la fatica dei AAA nel bilanciare sicurezza commerciale e novità creativa.

A differenza dei tripla A, Sandfall scelse una fascia di prezzo più accessibile (circa €49,99), riflettendo una filosofia più vicina agli RPG classici e al valore reale dell’esperienza offerta.

Accoglienza Critica e Vendite Mondiali

Il pubblico e la critica risposero con entusiasmo. Clair Obscur ottenne recensioni molto alte, con punte di 92 su Metascore e valutazioni eccezionali sulla qualità visiva, narrativa e artistica dell’opera.

Commercialmente, il successo si fece rapido e impressionante:

-

nei primi **33 giorni fu venduto oltre 3,3 milioni di copie;

-

entro la fine dell’anno superò 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, un risultato straordinario per un titolo indipendente;

-

il gioco ha raccolto una community globale enorme, con fanart, teorie narrative e conversioni culturali in molte regioni.

Questi numeri rappresentano non solo un trionfo commerciale, ma la dimostrazione che un progetto coraggioso può competere con i grandi nomi dell’industria senza compromessi artistici.

Premi, Riconoscimenti e Impatto Culturale

Clair Obscur non si è limitato a vendere; ha vinto premi ovunque.

Ai Game Developer Choice Awards il titolo fu nominato in 8 categorie su 9, tra cui Best Narrative, Best Design e GOTY.

Questa valanga di riconoscimenti è arrivata dopo una stagione di premi già memorabile, in cui Expedition 33 ha spesso battuto titoli di alto profilo.

La discussione sulla sua natura indie – con critici che hanno messo in dubbio la classificazione a causa del forte supporto di Kepler Interactive – ha solo ampliato il dibattito su cosa significa essere indie nel 2025, elevando il gioco come simbolo di una nuova era creativa.

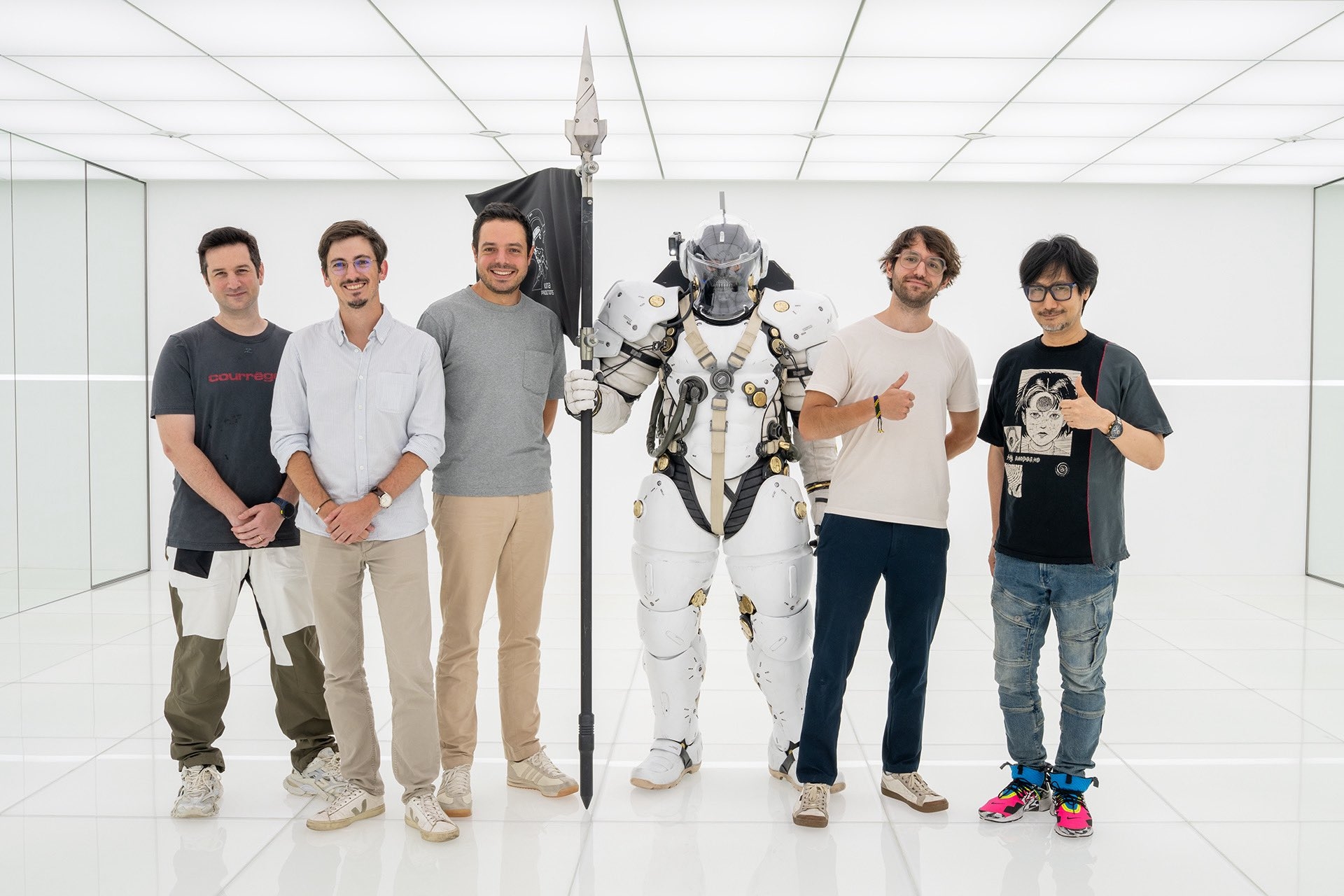

Il riconoscimento del Giappone: l’incontro con Kojima Productions e Square Enix

Uno dei segnali più forti dell’impatto culturale di Clair Obscur: Expedition 33 non è arrivato dai numeri di vendita o dai premi occidentali, ma da un riconoscimento ancora più simbolico: l’attenzione dei grandi maestri giapponesi del game design.

Nel corso del 2025, i membri chiave di Sandfall Interactive sono stati infatti ospiti di alcuni degli studi più influenti del Giappone, in quello che è stato descritto come un vero e proprio tour creativo dedicato al dialogo tra RPG occidentali e tradizione JRPG.

L’invito di Kojima Productions

Il primo incontro di grande rilievo è avvenuto presso Kojima Productions, dove Hideo Kojima e parte del suo team hanno accolto gli sviluppatori di Expedition 33 nei loro studi.

Secondo quanto emerso da interviste e dichiarazioni social, Kojima avrebbe espresso apprezzamento per il coraggio creativo del progetto, in particolare per:

-

l’identità artistica forte e riconoscibile,

-

l’uso simbolico della narrazione,

-

il modo in cui il gameplay dialoga con la storia invece di esserne solo un supporto.

Un riconoscimento non scontato, soprattutto considerando quanto Kojima stesso abbia spesso sottolineato l’importanza di rompere le convenzioni di genere. La visita è stata letta da molti come una sorta di passaggio di testimone ideale: non un’approvazione formale, ma il segnale che Clair Obscur aveva attirato l’attenzione di chi, da decenni, ridefinisce il linguaggio del videogioco.

Square Enix e il confronto sul futuro dei JRPG

Ancora più significativo è stato il passaggio presso Square Enix, storica casa dei Final Fantasy e pilastro assoluto del genere JRPG. Qui il confronto si è spinto su un terreno più delicato: il futuro dei giochi di ruolo a turni.

Secondo quanto riportato, durante l’incontro uno dei creatori storici legati al franchise di Final Fantasy avrebbe ribadito una posizione ormai nota nell’industria:

i giochi a turni, nel mercato moderno, hanno un futuro sempre più limitato e faticano a parlare alle nuove generazioni.

Una visione comprensibile, maturata dopo anni di evoluzione della saga verso sistemi action e ibridi.

Ma è proprio su questo punto che Sandfall Interactive ha preso una posizione netta.

I creatori di Expedition 33 non hanno negato le difficoltà del genere, ma hanno espresso un’idea diversa:

non è il turn-based a essere obsoleto, bensì il modo in cui viene spesso riproposto.

Secondo il team francese:

-

il combattimento a turni può ancora evolversi,

-

può incorporare ritmo, tempismo e partecipazione attiva,

-

può tornare centrale se supportato da identità artistica, regia e narrazione coerenti.

Clair Obscur nasce esattamente da questa convinzione: non un ritorno nostalgico, ma una reinterpretazione moderna di una struttura classica.

Un dialogo, non uno scontro

È importante sottolinearlo: questi incontri non sono stati raccontati come scontri ideologici, ma come dialoghi tra visioni diverse.

Da un lato, chi ha visto nascere e trasformarsi il JRPG per oltre trent’anni.

Dall’altro, uno studio giovane che ha dimostrato, con i fatti, che esiste ancora spazio per sperimentare all’interno di quel linguaggio.

Il fatto stesso che Sandfall Interactive sia stata invitata in questi contesti è già un riconoscimento enorme:

Expedition 33 non è stato visto come un’eccezione fortunata, ma come un caso di studio, un titolo capace di riaprire una discussione che molti consideravano chiusa.

L’Eredità di Clair Obscur — Ispirazione e Futuro

La storia di Clair Obscur: Expedition 33 è una delle più stimolanti e ispiratrici del mondo videoludico recente. Una piccola squadra francese, partita senza grandi risorse, ha costruito un capolavoro riconosciuto e amato da milioni.

Nel farlo ha sfidato:

-

la nozione di indie troppo rigida;

-

il dominio delle produzioni AAA tradizionali;

-

la concezione che solo grandi marchi possano rendere un’esperienza significativa.

Il gioco ha offerto nuove prospettive anche attraverso la musica, una colonna sonora che non è semplice accompagnamento ma voce narrativa che ha raggiunto le classifiche mondiali e toccato milioni di ascoltatori indipendentemente dal gameplay.

La risposta della community è stata travolgente, portando allo sviluppo di contenuti gratuiti e aggiornamenti come il “Thank You Update”, aggiungendo nuove ambientazioni, boss e brani, un vero regalo agli appassionati.

E mentre Sandfall programma il futuro — con discussioni in corso su possibili sequel o adattamenti cinematografici — Clair Obscur rimane un faro di creatività, coraggio e speranza per gli sviluppatori indipendenti e per tutti i giocatori che amano le storie profonde e originali.

Conclusione: Qualcosa di Più di un Gioco

La storia di Clair Obscur: Expedition 33 dimostra come, anche in un’industria enorme come quella videoludica, le idee autentiche e la passione possano superare budget giganteschi e formule consolidate.

Sandfall Interactive ha raccontato una storia umana fatta di rischio, visione e amore per il medium. In un’epoca in cui molte produzioni AAA privilegiano la spettacolarità, Clair Obscur ha ricordato a tutti che i videogiochi possono ancora essere arte, poesia interattiva e riflesso della nostra umanità.

Se il 2025 ha consacrato Expedition 33, il futuro – tra sequel e adattamenti – promette di ampliare ulteriormente questa visione.

Perché Clair Obscur non rappresenta solo il GOTY 2025.

Rappresenta una possibilità.

Videogiochi

Essenza Ludica: Le sufficienze che spaccano – quando i giochi da 6 battono gli AAA

Su Essenza ludica si parla di quei giochi snobbati dalla critica, ma che mi hanno molto divertito

Pubblicato

5 giorni agoil

25 Gennaio 2026

Ai tempi della mia infanzia — più o meno all’epoca delle guerre puniche, quando il CRT scaldava più del termosifone e Internet era ancora fantascienza — capire se un gioco fosse bello era un atto di fede. Le riviste non sempre recensivano tutto, a volte non uscivano proprio, altre volte toppavano clamorosamente. Il passaparola era una scienza occulta fatta di amici, cugini e tizi loschi davanti al cabinato. Così ci si affidava all’istinto: una copertina minacciosa, due screenshot sgranati sul retro, un titolo che prometteva botte, mostri o esplosioni. E si comprava.

E si toppava. Spesso, si toppava alla grande.

Me lo ricordo benissimo. Io, giovane e imberbe, con gli occhioni da gatto di Shrek e il cuore gonfio di speranza, che rientro a casa stringendo la cartuccia come se fosse un artefatto sacro. La scatola profuma ancora di plastica nuova, le promesse stampate sopra gridano vendetta alla realtà, ma io ci credo. Ci credo fortissimo.

Gli amici accorrono, uno alla volta, richiamati da una forza misteriosa: si crea il capannello, si commenta la copertina, si fantasticano combo mai viste. La cartuccia entra nello slot con quel clack che sembra un giuramento. Tutti zitti. Tutti pronti. Sta per succedere la magia.

Schermo nero. Logo. E poi… dal cilindro non esce il coniglio bianco, ma esce un coniglio storpio. Zoppicante, confuso, con i controlli che non rispondono, la grafica che sembra aver perso una guerra e il silenzio imbarazzato che cala nella stanza. La magia svanisce. Qualcuno tossisce. Qualcun altro dice “forse migliora dopo”. Io fisso lo schermo, tradito ma già rassegnato.

E allora partiva la negazione, rapida e feroce. Avevi appena comprato un gioco, e per mesi non ce ne sarebbero stati altri: doveva essere bello. Non per forza subito, non per forza chiaramente, ma da qualche parte, scavando, il bello c’era. Bastava insistere. Bastava capirlo. Bastava “prenderci la mano”.

E poi c’era la questione diplomatica. Quel gioco non doveva solo intrattenere te per settimane, ma funzionare come merce di scambio. Doveva poter circolare, essere prestato, barattato temporaneamente con la roba figa degli amici. Non potevi presentarti con un titolo dichiaratamente brutto: perdevi credibilità, perdevi potere contrattuale. Quindi no, non era brutto. Era “particolare”. Era “difficile”. Era “avanti”. In ogni caso, brutto non poteva esserlo.

Ma ahimè, molte volte lo era davvero. Ricordo delusioni orrende e cocenti, giochi che si rivelavano indifendibili già dopo cinque minuti, sogni infranti senza appello. Ma di quelli parleremo un’altra volta, magari in un articolo terapeutico a parte.

Perché altre volte, invece, non c’era alcun bisogno di convincersi. Il gioco a me piaceva davvero. Mi prendeva, mi teneva lì, mi faceva tornare. Anche se gli amici lo schifavano con entusiasmo. Anche se le riviste lo punivano senza pietà. Oggi siamo qui per celebrare proprio quelli: una raccolta di brutti anatroccoli che per tutti erano errori di percorso, ma che per me — e spesso solo per me — erano cigni.

Su Essenza Ludica… il problema del 6

Per essere onesto, la maggior parte di questi titoli non era nemmeno spazzatura per la critica. Il problema è che il videogioco è sempre stato un settore dove ogni acquisto pesa. I giochi sono tanti, il tempo è poco, i soldi ancora meno. E quindi no: il 6 o il 7 non bastano. Non sono accettabili. Devi puntare al top, al capolavoro, a quello che “vale davvero la pena”. Tutto il resto è rumore di fondo.

E poi c’è un dettaglio che spesso si dimentica: la gente è molto più severa delle riviste. Perché le riviste recensivano tutto, il pubblico sceglieva. E quando scegli, sei spietato. Se un gioco non è eccellente, se non ti giustifica l’acquisto, se non regge il confronto con quello dell’amico, viene scartato senza appello. Proprio per questo, quei voti sufficienti — dignitosi, onesti, persino meritati — diventavano una condanna. Non erano brutti giochi. Erano semplicemente giochi che non potevano permettersi di esserlo abbastanza.

Alien Storm

Partiamo dal migliore della carrellata, quello che in realtà gioca quasi sporco: Alien Storm è, senza troppi giri di parole, un Golden Axe fantascientifico. Stessa struttura a scorrimento, stesso approccio immediato, ma al posto di spade e barbari ci sono alieni color evidenziatore, pistole laser e un’ironia da B-movie anni ’90 che Sega sapeva maneggiare benissimo. Si spara, si mena, si avanza. Fine. E funziona.

Tecnicamente è solido, veloce, leggibile, con una varietà di situazioni (le sezioni “shooting” a schermata fissa, le armi secondarie, i personaggi differenziati) che lo rendono più dinamico di quanto la sua fama da “Streets of Rage minore” lasci intendere. Non è rivoluzionario, non è memorabile come i grandi nomi del genere, ma è competente dall’inizio alla fine. Ed è proprio questo il suo problema.

Le riviste dell’epoca lo sapevano: Alien Storm viaggiava mediamente tra il 65% e il 75%, con una media intorno al 70%. Una sufficienza piena, convinta, senza entusiasmi. Il classico gioco che “fa il suo” e che per questo veniva automaticamente messo da parte quando c’era di meglio sullo scaffale. Eppure, pad alla mano, resta il più onesto e riuscito di tutti quelli di cui parleremo.

Il paradosso perfetto per aprire questa raccolta: un gioco che non è mai stato brutto… ma che non è mai stato considerato abbastanza per essere amato come meritava.

Per me, però, Alien Storm non è mai stato “solo” un buon beat ‘em up. È stato il mio primo gioco per Mega Drive. Il battesimo del fuoco. Quello che spacchetti con mani tremanti e poi spolpi senza pietà, perché è l’unico che hai. L’ho finito, rifinito, rigiocato fino a conoscerne i tempi, i nemici, le animazioni a memoria. E sì, ancora oggi un giro su emulatore glielo concedo volentieri, come si fa con i vecchi amici che non tradiscono mai.

Questa cosa è motivo di perenne discussione con il mio amico e co-autore di Essenza Ludica, che mi definisce senza mezzi termini un tarpano per amare Alien Storm.

Ma Alien Storm non ti chiede di essere raffinato, colto o esigente: ti chiede solo di menare alieni colorati per mezz’ora. E a volte, soprattutto ieri come oggi, è più che sufficiente.

The Combatribes (SNES)

Di The Combatribes ne abbiamo già parlato qui, e quindi non mi dilungherò: chi vuole il quadro completo sa dove trovarlo. Qui basta ricordare il punto chiave, quello che pesa come un macigno: la versione SNES peggiora sensibilmente l’arcade. Più lenta, più corta.

Le riviste, prevedibilmente, non furono clementi. I voti oscillavano tra il 50 e il 60%, a volte anche meno: sufficienza stiracchiata o bocciatura mascherata, con giudizi che parlavano di gioco legnoso, poco spettacolare, superato. Non era Final Fight, non era Streets of Rage, e pagò caro il confronto.

Eppure io ci ho giocato tantissimo. Con gusto. Senza ironia, senza difese preventive. Mi piaceva quel passo lento, quel senso di strada sporca, quella violenza meno coreografata e più ruvida. Era un gioco che non cercava di piacere a tutti, e forse per questo ha funzionato così bene con me.

Anche qui: non un capolavoro, non un titolo da copertina, ma uno di quei giochi da 6 che, pad alla mano, sapevano tenerti incollato molto più di quanto i numeri lasciassero intendere.

Pit-Fighter (Mega Drive)

Qui torniamo su Mega Drive, e qui sì, si parla di monnezza vera. Pit-Fighter è uno di quei nomi che si portano dietro una cattiva fama quasi mitologica. In sala giochi era divisivo già all’epoca: spettacolare da vedere, rumoroso, violento, ma giocato male. Col tempo, la memoria collettiva lo ha seppellito senza pietà. Le conversioni casalinghe hanno fatto il resto.

Su SNES, in particolare, fu considerato un mezzo disastro: lento, legnoso, frustrante. Le riviste lo punirono senza troppi complimenti, con voti che gravitavano attorno al 50%, quando andava bene. Anche l’arcade, col senno di poi, è stato rivalutato al ribasso: interessante come esperimento, ma spesso ricordato più per l’uso degli attori digitalizzati che per il gameplay.

E poi c’è il miracolo. Per qualche ragione tutta sua, su Mega Drive Pit-Fighter era divertente.

Non elegante, non raffinato, ma diretto, rozzo, immediato. Un gioco da accendere per spegnere il cervello, menare chiunque si muova e andare avanti senza farsi troppe domande. Io l’ho finito varie volte, senza mai chiedermi se fosse “buono” o “difendibile”. Mi prendeva. Punto.

E soprattutto: l’atmosfera. Quei ring luridi, quel senso di violenza da sottoscala, quella colonna sonora greve. Pit-Fighter non ti invita, ti butta dentro. È un gioco che non chiede amore, ma resistenza. Ed è proprio lì che, contro ogni logica critica, ha fatto breccia. Un voto basso, meritatissimo sulla carta, che pad alla mano diventava un piacere colpevole difficilissimo da mollare.

Nightmare Creatures (PlayStation)

Qui entriamo nel territorio dei voti storti e delle sensazioni giuste. Nightmare Creatures all’epoca non fu stroncato, ma nemmeno capito fino in fondo: le valutazioni si muovevano tra il 65 e il 75%, con una media intorno al 70%. Sufficienza piena, di quelle che non fanno rumore. Il classico “buone idee, esecuzione rivedibile”.

E rivedibile lo era davvero. Grafica orrenda, anche già nel ’97: modelli sgraziati, animazioni legnose, telecamera capricciosa. Molte idee erano chiaramente da rifinire, altre semplicemente troppo ambiziose per l’hardware. Eppure, pad alla mano, per me era divertentissimo. Perché Nightmare Creatures faceva una cosa che pochi action dell’epoca osavano fare: ti teneva costantemente in tensione.

Il motivo era geniale nella sua crudeltà: l’energia che cala inesorabile se non trovi e uccidi mostri in sequenza. Non puoi perdere tempo, non puoi esplorare con calma, non puoi rilassarti. Devi andare avanti, cercare, combattere. Sempre. Il gioco ti mette addosso una pressione continua che, combinata con l’ambientazione gotica e l’horror sporco da fine Ottocento malato, funziona dannatamente bene.

Oggi? È invecchiato malissimo. Malissimo davvero. È duro da guardare, duro da controllare, duro da consigliare. Ma resta uno di quei giochi che, all’epoca, riuscivano a fare una cosa fondamentale: farti sentire a disagio mentre ti divertivi. E non è poco, soprattutto per un “gioco da 6 e mezzo” che, ancora adesso, ricordo molto più nitidamente di tanti horror tecnicamente impeccabili.

Conan (PlayStation 2)

Conan è uno di quei giochi che la critica ha liquidato con un’alzata di spalle, e in effetti i numeri parlano chiaro: media intorno al 70-72%, sufficienza pulita, senza infamia e senza lode. Il giudizio era sempre lo stesso: derivativo, anonimo, poco ispirato. E avevano ragione. Quasi.

Perché sì: la grafica è brutta, sporca, già vecchia al day one. I modelli sono grezzi, le animazioni rigide, la direzione artistica piatta. È un gioco che non rischia nulla, non inventa niente, non aggiunge una virgola al genere action dell’epoca. È God of War senza il talento, senza la mitologia forte, senza la messa in scena.

Ma poi c’è il punto fondamentale: il gameplay è divertentissimo e ignorante. Violento, diretto, senza fronzoli. Si mena, si smembra, si avanza. Fine. Nessuna raffinatezza, nessuna ambizione autoriale, nessun messaggio. Ed è esattamente quello che deve essere.

Perché è Conan. E a Conan non chiedi profondità, chiedi muscoli, sangue e metallo. Chiedi di spegnere il cervello e accendere la furia. In questo, il gioco centra l’obiettivo in pieno. Non è elegante, non è memorabile, ma è coerente fino in fondo. E in un mare di action che volevano essere più intelligenti di quello che erano, Conan aveva almeno l’onestà di sapere chi voleva colpire.

Un altro sei e mezzo, forse sette stirato. Ma uno di quelli che, pad alla mano, facevano esattamente quello che promettevano. E a volte, davvero, cosa chiedere di più?

Captain America: Super Soldier (Xbox 360)

Facciamo chiarezza subito: Captain America: Super Soldier uscì su PlayStation 3, Xbox 360 e Wii, e ovunque la critica lo bocciò senza troppe cerimonie. I voti parlano chiaro: media intorno al 40-45%, roba da scaffale basso e sguardo imbarazzato. Gioco tie-in, anonimo, uscito in scia al film, quindi colpevole per definizione.

Eppure. Tolte le aspettative, tolto il confronto con gli Arkham “veri”, resta una verità scomoda: era un action puro, senza pretese, che sapeva divertire. Un gioco da accendere per mezz’ora, spegnere il cervello e andare avanti a botte. Nessuna ambizione narrativa, nessuna raffinatezza, nessun tentativo di sembrare più intelligente di quello che era.

Il cuore di tutto stava nel gameplay con lo scudo, ed era fatto sorprendentemente bene. Rimbalzi, parate, lanci concatenati, gestione dei nemici: finalmente Capitan America non era un tizio che prendeva a pugni la gente, ma uno che combatteva come Capitan America. Lo scudo non era un accessorio, era il centro del sistema.

Certo, il resto era debole: level design piatto, struttura ripetitiva, presentazione povera. Ma pad alla mano, funzionava. Non era un gran gioco, non era nemmeno un buon gioco secondo i canoni, ma era un sei stiracchiato che faceva il suo lavoro. E in mezzo a produzioni che promettevano cinema e consegnavano noia, questo piccolo action bocciato aveva almeno il merito di ricordarsi una cosa fondamentale: far divertire.

Disaster: Day of Crisis (Wii)

Chiudiamo con quello che, per me, è il caso più clamoroso di tutta la lista. Disaster: Day of Crisis venne accolto con una certa diffidenza e voti tra il 65 e il 70%, una sufficienza tiepida che su Wii suonava quasi come una condanna. Troppo strano, troppo diverso, troppo poco “Nintendo”. E sì, va detto subito: la grafica è orrenda. Grezza, confusa, tecnicamente povera anche per gli standard della console. Da quel punto di vista, indifendibile.

Ma poi lo giochi. E scopri che è divertentissimo, originale, avvincente come pochi altri. Un concentrato folle di idee: disastri naturali, sparatorie, quick time event, guida, sopravvivenza, pathos esagerato e personaggi sopra le righe. Un gioco che cambia continuamente pelle e non ti lascia mai respirare, nel bene e nel male. Ed è proprio questo il suo punto di forza.

Disaster non è elegante, non è rifinito, non è misurato. È sincero nella sua esagerazione, prende tutto sul serio come solo certi giochi giapponesi sanno fare, e riesce a tenerti incollato allo schermo nonostante (o forse grazie a) tutte le sue storture. È uno di quei titoli che non funzionano “a pezzi”, ma come esperienza complessiva sì, eccome.

Oggi lo difendo senza esitazioni e lo dico chiaramente: ne vorrei un remake. Uno vero, con una grafica decente, controlli moderni e lo stesso cuore folle. Perché sotto quella crosta tecnica imbarazzante c’è un gioco che osa, che sperimenta, che intrattiene. E che dimostra, ancora una volta, che un sei e mezzo può regalare molto più entusiasmo di tanti prodotti impeccabili e senz’anima.

C’è poi una cosa in Disaster che mi fa sorridere ogni volta, e che riassume perfettamente perché questo gioco è impossibile da odiare. Il protagonista, Ray — che nella mia testa attiva automaticamente “Hey Ray, ma tu chi sei” (se anche tu sai di cosa parlo, dovresti rivedere le tue scelte di vita) — rompe le casse prendendole a pugni.

Ora, direte: vabbè, è un gioco che prova a essere “realistico”, ma chi se ne importa, risparmiano sulle animazioni. Pugni al posto dei calci, delle armi, di qualsiasi cosa. Normale.

E invece no. Perché Ray i pugni li tira solo alle casse. A nessun altro. Non ai nemici, non alle persone, non alle creature ostili. Solo alle casse.

Quindi no, non è una scorciatoia. È una scelta consapevole. Qualcuno ha animato Ray che prende a pugni delle casse. Apposta.

Perché? Non lo so. Nessuno lo sa. Ed è proprio per questo che Disaster lo ami. È un gioco che prende decisioni assurde con una serietà incrollabile, come se fossero perfettamente normali. Ray non discute, non commenta, non si pone il problema: le casse si prendono a pugni e basta. Fine del ragionamento.

Ed è in momenti come questo che capisci tutto: Disaster: Day of Crisis è sbilenco, incoerente, a tratti ridicolo… ma è anche pieno di personalità, di quelle che non passano dai focus test. Un gioco che non sempre ha senso, ma ha cuore. E a volte, davvero, è più che sufficiente.

La morale buonista finale

Alla fine, questa non è una difesa dei giochi brutti. È una difesa del divertirsi. Perché tra voti, medie, classifiche e consenso, ci dimentichiamo troppo spesso che il videogioco è anche istinto, tempo speso bene, piacere immediato. Questi titoli non erano capolavori, non volevano esserlo, e spesso non ci riuscivano nemmeno per sbaglio. Ma funzionavano. Con me, almeno.

E se un gioco da 6 riesce a restarti addosso più di tanti AAA perfetti e senz’anima, forse il problema non è quel sei. Forse è tutto il resto.

Alla prossima puntata di Essenza Ludica!

Videogiochi

Checkpoint: Le notizie dal mondo dei videogiochi dal 12 al 18 Gennaio 2026

Su Checkpoint il riepilogo completo delle news sui videogiochi, della settimana appena terminata: rumor su Elder Scrolls VI, prezzi console, micro-transazioni, eventi Xbox, Konami.

Pubblicato

1 settimana agoil

20 Gennaio 2026Da

Daniele

Ben ritrovati su Checkpoint! La settimana appena trascorsa ha offerto un quadro complesso e molto interessante del settore videoludico. Tra problemi di approvvigionamento hardware, indiscrezioni su titoli AAA attesissimi, dichiarazioni controverse di sviluppatori e primi segnali di intervento delle autorità sulle micro-transazioni, il panorama si muove in più direzioni contemporaneamente.

Molte informazioni arrivano da insider affidabili, ma restano non confermate. Per questo è fondamentale leggere queste notizie come indicatori di tendenza, in attesa di annunci ufficiali che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Allacciate le cinture: siete ancora una volta su Checkpoint.

Checkpoint: news dal mondo dei videogiochi dal 12 al 18 Gennaio 2026

Hardware e mercato console: il nodo dei componenti

Uno dei temi centrali della settimana riguarda il mercato hardware. Secondo un report firmato da Tom Henderson (Insider Gaming), il settore starebbe affrontando una crescente carenza di RAM e un aumento dei costi di produzione, al punto che alcuni produttori avrebbero già deciso di ritirarsi temporaneamente dalla filiera.

Questo scenario potrebbe avere conseguenze importanti:

-

Ritardi generazionali: il passaggio alle prossime console Sony e Microsoft potrebbe slittare oltre le previsioni iniziali. Le nuove macchine non arriverebbero prima del 2029, con uno scenario che guarda persino al 2030, invece del classico ciclo 2027–2028.

-

Aumenti di prezzo: PS5, Xbox Series X|S e la futura Nintendo Switch 2 potrebbero subire rincari legati ai costi dei componenti.

-

Segnali dal mercato finanziario: Nintendo ha visto le proprie azioni calare di circa il 33% negli ultimi cinque mesi, un dato che riflette preoccupazioni su costi, supply chain e incertezze legate alla prossima console.

A rendere il quadro ancora più nebuloso c’è la comparsa di un misterioso codice “OSM” su alcuni account Nintendo. Secondo alcune ipotesi potrebbe trattarsi di un riferimento interno a Switch 2, ma al momento non esistono conferme ufficiali.

Rumor e indiscrezioni sui grandi giochi

The Elder Scrolls VI: il ritorno di Tamriel?

Le voci su The Elder Scrolls VI si sono intensificate. Secondo rumor non verificati, il gioco sarebbe ambientato in Hammerfell e sfrutterebbe una versione aggiornata del motore proprietario, indicata come Creation Engine 3.0.

Tra le caratteristiche emerse:

-

caricamenti quasi inesistenti tra interni ed esterni;

-

11 città principali, di cui due enormi e fortificate;

-

sistema di combattimento più crudo e sanguinoso;

-

costruzione di insediamenti;

-

introduzione di combattimenti navali.

Le finestre di lancio ipotizzate parlano di fine 2026 o inizio 2027, ma Microsoft potrebbe scegliere una strategia di esclusività temporale su Xbox, simile a quanto visto con altri titoli recenti.

Ex sviluppatori e figure legate alla community hanno parlato apertamente delle difficoltà di Bethesda. Le aspettative per Elder Scrolls VI e Fallout 5 sono enormi, forse persino insostenibili.

Jim Carter, autore di Fallout London, ha lanciato una provocazione: se Bethesda non riesce più a gestire questi brand come meriterebbero, forse dovrebbe cederli. Una dichiarazione forte, che riflette un malcontento sempre più diffuso tra i fan storici.

Rockstar e il “caso GTA”

Un ex direttore tecnico Rockstar ha ribadito una realtà ormai nota: GTA resta la gallina dalle uova d’oro. Secondo le sue dichiarazioni, progetti come Agent sono stati cancellati perché incapaci di competere, anche internamente, con il potenziale economico e mediatico di Grand Theft Auto.

Una conferma indiretta di quanto Rockstar concentri tutte le energie su un singolo franchise dominante.

Ninja Theory e Project Mara

Secondo Windows Central, Project Mara sarebbe stato cancellato, con Ninja Theory ora concentrata su Hellblade 3. Anche in questo caso, la notizia resta da prendere con cautela: nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo studio.

Konami, Silent Hill e il mistero Switch 2

Konami ha ribadito la volontà di mantenere una cadenza annuale per il franchise di Silent Hill. Nel frattempo, un sito ufficiale con un countdown punta al 15 febbraio 2026.

A rendere tutto più intrigante sono le parole di Piotr Avieno, che ha lasciato intendere l’esistenza di un progetto in esclusiva per Switch 2, con atmosfere che richiamano Resident Evil ed Eternal Darkness. Anche qui, il condizionale è d’obbligo.

Narrativa, identità e dibattito creativo – 007 First Light e l’adattamento moderno

Il cinematic director Martin Borg ha spiegato che il nuovo Bond videoludico smusserà alcuni tratti storici del personaggio, come l’eccessiva componente “di donnaiolo”, per adattarlo a una sensibilità moderna. La scelta ha acceso un dibattito su quanto sia giusto rielaborare icone storiche senza snaturarle.

Eventi imminenti e aggiornamenti concreti

-

Xbox Developer Direct: 22 gennaio alle 19:00. Confermati Fable, Forza Horizon 6 e un progetto Game Freak.

-

Avowed (Obsidian): versione PS5 in uscita il 17 febbraio, prezzo di lancio 49,99€.

-

PlayStation Plus (dal 20 gennaio): tra i titoli inclusi Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth, Darkest Dungeon 2.

-

Retro e patch: indizi suggeriscono patch 60 FPS per Far Cry 3, Blood Dragon e Far Cry Primal.

-

Xbox 360: bug del calendario offline che si blocca al 31/12/2025.

Questa settimana ci restituisce l’immagine di un’industria in transizione: tra incertezze hardware, pressioni creative, ritorni di franchise storici e nuove responsabilità regolatorie.

Molte notizie restano rumor, ma i segnali sono chiari. Le prossime date chiave — 22 gennaio, 17 febbraio, 15 febbraio 2026 — potrebbero chiarire più di una situazione. Fino ad allora, l’unica vera arma resta la cautela: informarsi, verificare e distinguere tra entusiasmo e realtà.

Alla prossima settimana. Noi saremo qui ad attendervi.. sempre su Checkpoint e sempre con le novità della settimana precedente!

In evidenza

-

Serie TV5 mesi ago

Serie TV5 mesi agoMercoledì Addams: dalle origini al successo della serie Netflix

-

Videogiochi4 mesi ago

Videogiochi4 mesi agoEssenza Ludica: Punch-Out!! Quando Nintendo menava duro (ma con stile)

-

Netflix2 mesi ago

Netflix2 mesi agoRoad to Stranger Things 5: Stagione 4, il male si rivela e ha un nome: Vecna

-

Anime e Cartoni4 mesi ago

Anime e Cartoni4 mesi agoSakamoto Days – Il manga action comedy giapponese diventa un film

-

Comics4 mesi ago

Comics4 mesi agoBatman Day 2025 – PopCorNerd vi consiglia 5 bat-fumetti

-

Comics3 mesi ago

Comics3 mesi agoInvincible Universe: Battle Beast – Sangue e Gloria di Kirkman, Ottley e Leoni

-

Comics2 mesi ago

Comics2 mesi agoEdizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di dicembre 2025

-

Comics4 mesi ago

Comics4 mesi agoIl ritorno di Spider-Man Noir: Andrea Broccardo racconta i retroscena della nuova run