Videogiochi

Essenza Ludica: Nudi, morti e testardi: la lunga guerra di Ghosts ‘n Goblins

Su Essenza Ludica si parla della saga di Ghost n’Goblins e delle difficoltà di una serie di videogiochi che ha fatto la storia della Capcom

Pubblicato

2 settimane agoil

Per capire perché Ghosts ‘n Goblins fosse così, bisogna tornare là dove tutto aveva senso: le sale giochi di metà anni ’80. Ambienti fumosi, saturi di luci al neon e di un ronzio costante fatto di gettoni che cadono, ventole sfinite e cabinet spremuti oltre il limite. L’aria sapeva di sigarette, di moquette mai pulita e di sfida permanente. Intorno ai coin-op non c’erano bambini da proteggere, ma tagliagole in giubbotto di pelle, con lo sguardo torvo e l’aria di chi sembrava uscito direttamente da Ken il Guerriero: più punk post-apocalittici che giocatori casuali.

C’era un doppio livello di sopravvivenza, nelle sale giochi di allora, che oggi è difficile anche solo spiegare senza sembrare reduci di una guerra inventata. Prima ancora di premere Start, dovevi resistere fisicamente all’ambiente: ai suddetti tagliagole appoggiati ai cabinati, ai commenti a mezza bocca, agli sguardi di chi sembrava pronto a menarti per un gettone inserito “fuori turno”. Superata quella prova di coraggio sociale, arrivava la seconda — ben più crudele — selezione: lo schermo.

Perché una volta guadagnato il diritto di giocare, Ghosts ‘n Goblins e soci facevano il resto, bastonandoti non tanto sulle dita quanto sull’orgoglio. Ogni morte era pubblica, ogni errore esposto al giudizio silenzioso (ma feroce) di chi aspettava dietro di te. Non perdevi solo una vita: perdevi credibilità. E così, tra una sala giochi che sembrava una fossa dei leoni e un gioco che non concedeva redenzione, imparavi una lezione fondamentale dell’epoca arcade: se volevi il rispetto, dovevi meritartelo. Dentro e fuori dallo schermo.

In quel contesto, la difficoltà non era un problema di accessibilità, ma una forma di selezione naturale. Ogni morte rapida, ogni nemico piazzato “ingiustamente”, ogni salto sbagliato non serviva a frustrare, ma a filtrare: chi resisteva restava, chi mollava liberava il posto — e il cabinato incassava un altro gettone.

In questo ecosistema predatorio, Capcom non progettava giochi da finire, ma riti di resistenza. Ghosts ‘n Goblins nasce esattamente lì: un’esperienza pensata per durare pochi minuti per partita, ma potenzialmente infinita nella memoria di chi la affrontava. La sua crudeltà non era sadismo, era economia: livelli corti ma letali, nemici che sembravano leggere l’input del giocatore, checkpoint concessi col contagocce. Non dovevi sentirti potente, dovevi sentirti sfidato. E se tornavi a infilare un altro gettone, non era perché il gioco ti stava piacendo: era perché ti aveva guardato negli occhi, ti aveva sconfitto, e tu non potevi permettere che finisse così.

Il capostipite: geniale, crudele, indimenticabile

Parlando del capostipite, è impossibile non partire da Ghosts ‘n Goblins (1985) come esperienza condivisa di frustrazione collettiva. Anche chi, come me, ci ha riversato gettoni su gettoni in sala giochi o ha consumato il pad della versione NES, spesso ha un ricordo molto concreto: il terzo livello come confine psicologico. Non un muro dichiarato, ma una linea invisibile oltre la quale si arrivava di rado, quasi per sbaglio, e sempre con la sensazione di stare violando una legge naturale.

Ed è forse proprio questo che rende ancora oggi memorabile il primo Ghosts ‘n Goblins: non l’averlo finito, ma l’averci provato abbastanza a lungo da sentirsi parte del suo mondo ostile.

Quell’estetica, poi, aveva colpito tutti fin dal primo sguardo. Cimiteri gotici, demoni grotteschi, zombie che emergevano dal terreno come comparse maleducate e un medioevo da incubo che sembrava uscito da una copertina heavy metal più che da una fiaba. Non era solo contorno: era identità visiva immediata, leggibile a distanza di metri nel caos di una sala giochi. In mezzo a navicelle spaziali e pugili digitali, Ghosts ‘n Goblins si distingueva perché ti prometteva morte ancora prima di dartela. E manteneva la promessa con puntualità svizzera.

Ma il vero colpo di genio stava nel suo sistema più famoso e più crudele: un colpo, via l’armatura; il secondo, morte. Una meccanica semplicissima, quasi elegante, che trasformava ogni errore in una questione di panico immediato. Niente barre di energia, niente recuperi comodi: solo la consapevolezza di essere improvvisamente vulnerabile, esposto, ridicolo. Arthur in mutande non era una gag, era una dichiarazione di intenti. Il gioco ti stava dicendo che avevi già sbagliato, e che il prossimo errore non sarebbe stato perdonato.

Una scelta di design geniale proprio perché spietata, capace di rendere ogni salto, ogni nemico e ogni secondo di sopravvivenza un atto di pura tensione. E forse è anche per questo che, pur senza andare molto oltre quel famigerato terzo livello, Ghosts ‘n Goblins è rimasto inciso nella memoria di un’intera generazione. Non perché fosse giusto. Ma perché era indimenticabile.

Un altro elemento che rendeva Ghosts ‘n Goblins così diverso — e così feroce — stava nel rapporto con le armi. Nei videogiochi, di solito, cambiare arma è una promessa: più potenza, più varietà, più possibilità. Qui no. Qui era una minaccia. Le lance iniziali erano oneste, dignitose, quasi rassicuranti nella loro traiettoria dritta e prevedibile. Ma il vero oggetto del desiderio erano i pugnali: veloci, a raffica, capaci di restituirti l’illusione — brevissima — di avere il controllo della situazione.

Tutto il resto, invece, era sostanzialmente un malus mascherato da power-up. Il fuoco, l’ascia, armi lente, imprecise, inadatte a un gioco che chiedeva reazioni istantanee e margini d’errore pari a zero. Il risultato era paradossale ma chiarissimo: meglio morire che raccogliere l’arma sbagliata. Anche perché Ghosts ‘n Goblins non si limitava a punirti sul momento: quella scelta infelice te la portavi dietro anche nelle vite successive, come una condanna. Affrontare un boss armati di fuoco non era una sfida, era un atto di autolesionismo.

E così, invece di cercare potenziamenti, imparavi a evitarli, a scansare i forzieri sospetti, a proteggere gelosamente quei benedetti pugnali. Un’idea controintuitiva e spietata, che ribaltava una delle regole base del linguaggio videoludico e rafforzava un messaggio chiarissimo: non tutto ciò che brilla è un premio, e spesso la scelta “sbagliata” non era sperimentare, ma sopravvivere.

E poi arrivava la beffa, quella che ha consegnato Ghosts ‘n Goblins alla leggenda nera del medium. Perché anche nell’improbabile caso in cui riuscissi davvero a vedere la fine del gioco — evento già di per sé degno di racconto epico — il titolo aveva ancora l’ultima, micidiale carta da giocare. Un messaggio secco, gelido, che ti informava che no, non era finita affatto. Dovevi ricominciare da capo. Stessi livelli, stessa crudeltà, stessi errori pronti a ripresentarsi.

Con una sola, fondamentale differenza: era obbligatorio procurarsi un’arma inedita, la croce, e solo con quella sarebbe stato possibile affrontare il vero boss finale e vedere il vero finale. Non un extra, non un segreto opzionale: una condizione necessaria. La croce, va detto, era concettualmente perfetta: i programmatori avevano previsto la quantità di santi che il giocatore avrebbe scomodato per l’occasione.

E così Ghosts ‘n Goblins completava il suo percorso di umiliazione sistematica: non bastava dimostrare di saper sopravvivere. Dovevi dimostrare di aver capito le sue regole, accettato il suo patto e meritato la vittoria due volte. Queste caratteristiche resero unico un gioco imperfetto (veramente troppo punitivo), ma pieno di inventiva e magia, che era pronto ad entrare nella leggenda.

Ghouls ‘n Ghosts: la stessa crudeltà, finalmente perfezionata

Con Ghouls ‘n Ghosts (1988) Capcom fa la cosa più difficile in assoluto: prende tutto ciò che aveva reso leggendario il predecessore e lo rifinisce senza addomesticarlo. Arthur continua a perdere l’armatura al primo colpo e la dignità al secondo, il gioco va ancora finito due volte, le armi restano una lotteria truccata in cui solo poche sono davvero desiderabili e molte altre vanno evitate come si evitano certi parenti a Natale. Ma stavolta ogni elemento sembra più consapevole, più controllato, come se la cattiveria fosse stata finalmente incanalata in una forma di equilibrio perverso ma leggibile.

Il salto più evidente è visivo. La grafica arcade di Ghouls ‘n Ghosts è abbagliante, un tripudio di sprite enormi, animazioni fluide e scenari gotici che sembrano vivi, pulsanti, pronti a divorarti. Castelli infestati, cimiteri, lande infernali: ogni livello ha un’identità fortissima e riconoscibile, e ogni boss è una presenza scenica prima ancora che una minaccia ludica. È uno di quei giochi che, all’epoca, faceva fermare la gente davanti al cabinato solo per guardare. E poi, inevitabilmente, per morire.

Ma la vera genialata sta nell’armatura d’oro. Per la prima volta la protezione non è solo una risorsa da perdere, ma un potenziamento attivo: resistere abbastanza a lungo senza subire colpi ti permette di accedere a magie devastanti, trasformando la sopravvivenza in una strategia e non solo in un atto di fede. È una ricompensa concreta per il gioco pulito, una carota infilata in mezzo a un mare di bastoni. Un’aggiunta che non semplifica l’esperienza, ma la rende più profonda.

Anche la difficoltà, pur restando elevatissima, appare meglio calibrata. I livelli sono più lunghi ma più leggibili, i pattern dei nemici più chiari, la progressione più coerente. Non è meno punitivo: è più giusto. Ed è per questo che Ghouls ‘n Ghosts viene spesso ricordato come uno dei migliori titoli della sua epoca, non solo della saga.

Un gioco che ho consumato fino allo sfinimento sia in sala giochi sia nella splendida conversione Mega Drive, capace di mantenere gran parte dello splendore arcade e di portare a casa un’esperienza finalmente all’altezza del mito. La dimostrazione che si poteva essere spietati senza essere ottusi, e che la sofferenza, se ben progettata, poteva persino diventare spettacolare.

Super Ghouls ‘n Ghosts: il trionfo tecnico, il passo indietro ludico

Con Super Ghouls ‘n Ghosts (1991, esclusiva Super Nintendo) entriamo nel territorio scivoloso dei capolavori unanimemente osannati che però, a distanza ravvicinata, non convincono tutti. Fu accolto come una sorta di rivelazione tecnica: recensioni entusiaste, voti altissimi, gente letteralmente ipnotizzata da una grafica che, all’epoca, sembrava venire dal futuro. Sprite enormi, fondali stratificati, effetti speciali ovunque. Più armature, più armi, più varietà, più di tutto.

Eppure — e qui mi ritrovo in compagnia di me stesso e di un solitario, coraggioso redattore di Consolemania — qualcosa si era incrinato.

Il problema non era la quantità, ma le scelte. La più grave: l’eliminazione della possibilità di sparare in alto e in basso, una meccanica che in Ghouls ‘n Ghosts non era un vezzo, ma una risorsa fondamentale per la gestione dello spazio e dei nemici. Toglierla significava amputare il gameplay, renderlo più rigido proprio mentre tutto il resto si espandeva.

E così la difficoltà, invece di evolversi, regrediva: non più dura ma equa, bensì di nuovo punitiva in modo arbitrario, spesso più simile al primo Ghosts ‘n Goblins che al suo sequel diretto. Morti improvvise, nemici piazzati per tradire più che per sfidare, una sensazione costante di essere meno responsabili del fallimento.

Per me, Super Ghouls ‘n Ghosts è sempre stato questo: un passo indietro mascherato da salto tecnologico. Un gioco impressionante da vedere, indiscutibilmente, ma meno raffinato da giocare. Il mondo, già allora, sembrava più che felice di imbambolarsi davanti alla grafica prima ancora di interrogarsi sul gameplay, e lo incoronò senza troppe domande. Io no. Io ci ho visto una saga che, per la prima volta, sacrificava parte della propria intelligenza ludica sull’altare dello spettacolo.

Bellissimo, rumoroso, celebrato — ma anche il primo segnale che qualcosa, sotto l’armatura luccicante, stava iniziando a scricchiolare.

Ultimate Ghosts ‘n Goblins: il capitolo definitivo, intrappolato nel posto sbagliato

Quando nel 2006 uscì Ultimate Ghosts ‘n Goblins (esclusiva PSP), erano passati talmente tanti anni che nessuno sapeva più bene cosa aspettarsi dalla saga. Il risultato, almeno per me, fu devastante: un’esclusiva così centrata, così rispettosa e allo stesso tempo evoluta, da spingermi a comprare una PSP senza il minimo rimpianto. E a posteriori posso dirlo senza esitazioni: è il Ghosts ‘n Goblins perfetto. O quasi.

Capcom qui fa finalmente pace con tutto il proprio passato. L’impianto classico c’è tutto — armatura che salta, mutande al vento, pattern da imparare — ma viene arricchito da una quantità impressionante di meccaniche moderne, mai invasive, sempre funzionali. Arthur può effettuare doppi salti, gestire un inventario di armi, potenziare equipaggiamento e magie, adattare l’approccio al livello invece di subirlo passivamente. Le armi non sono più trappole ambulanti: ognuna ha un ruolo preciso, situazionale, leggibile. È la prima volta nella saga in cui sperimentare non equivale automaticamente a suicidarsi.

I livelli sono tanti, lunghi, stratificati, pieni di idee. La grafica è un graficone 2.5D che mescola sprite dettagliatissimi e fondali animati con una fluidità incredibile per l’epoca, mentre boss e ambientazioni riescono nell’impresa di essere spettacolari senza mai perdere chiarezza. E soprattutto, la difficoltà — altissima, intendiamoci — è finalmente giusta. Punisce l’errore, non l’esistenza. Ti chiede attenzione, memoria, adattamento, ma raramente ti dà la sensazione di averti fregato.

Ultimate Ghosts ‘n Goblins è lungo, impegnativo, soddisfacente. È il punto d’incontro ideale tra la brutalità arcade degli esordi e una mentalità più moderna, consapevole, quasi didattica. Il vero peccato è che sia rimasto confinato su una console poco fortunata, mai veramente traghettato altrove, come se fosse una reliquia dimenticata di una saga che aveva finalmente trovato la propria forma definitiva.

Un capolavoro silenzioso, celebrato da chi l’ha vissuto e ignorato da chi non ha mai acceso una PSP. E sì: ancora oggi fa male pensarci.

Resurrection: resurrezione senza anima

Con Ghosts ‘n Goblins Resurrection (2021, Nintendo Switch, poi arrivato anche altrove) Capcom tenta l’operazione più delicata possibile: resuscitare il mito tornando alle origini. Il gioco è, a tutti gli effetti, un mezzo remake concettuale del primo Ghosts ‘n Goblins, da cui riprende struttura, nemici, ritmo e persino una certa volontà di frustrare il giocatore come nel 1985. Il tutto però filtrato attraverso una veste grafica completamente nuova, con uno stile illustrato “da libro di fiabe gotico”, animazioni fluide e una direzione artistica che strizza l’occhio più all’eleganza che all’impatto arcade.

Le novità, sulla carta, non mancano. C’è un sistema di difficoltà selezionabili, pensato per rendere l’esperienza più accessibile; c’è un albero delle abilità che permette di sbloccare doppi salti, potenziamenti, magie e migliorie permanenti; ci sono livelli più ramificati, mappe meno lineari e una progressione che cerca di mescolare vecchio e nuovo. Tutto corretto. Tutto ben confezionato. Tutto… un po’ freddo.

Il problema, almeno per me, è che Resurrection sembra un gioco consapevole di essere un omaggio, ma non davvero convinto di dover dire qualcosa di suo. La difficoltà torna spesso a essere più punitiva che stimolante, ma senza il contesto storico che la giustificava negli anni ’80. Le meccaniche moderne ci sono, ma sembrano appoggiate sopra un impianto antico senza mai fondersi del tutto. È un titolo che funziona, che si lascia giocare, che farà felici molti nostalgici — ma che raramente sorprende, raramente esalta.

Più che una rinascita, Ghosts ‘n Goblins Resurrection dà l’impressione di un compitino diligente, rispettoso, tecnicamente solido, ma privo di quella cattiveria creativa o di quella visione forte che avevano reso memorabili i capitoli migliori della saga. Un gioco che guarda continuamente indietro, senza trovare davvero il coraggio di andare avanti. E per una serie che ha fatto della sfida una filosofia, forse è proprio questa la colpa più grande.

Epilogo: Arthur, l’icona che non chiede permesso

Alla fine di questo lungo viaggio tra castelli, cimiteri e mutande svolazzanti, una cosa è chiara: Sir Arthur non è solo il protagonista di una saga storica, ma un’icona del medium videoludico. Un simbolo di ostinazione, di testardaggine pura, di quella filosofia per cui il gioco non deve necessariamente venirti incontro, ma può anche guardarti male e dirti: “riprova”. Non a caso Arthur è riemerso più volte dall’aldilà culturale, persino come guest fighter in Marvel vs. Capcom 3, a dimostrazione di quanto il suo immaginario sia rimasto scolpito nella memoria collettiva.

E quando la saga principale si è fermata per anni, il suo spirito ha trovato un erede non dichiarato ma chiarissimo: Maximo: Ghosts to Glory. Su PlayStation, Maximo ha raccolto quell’eredità fatta di salti millimetrici, nemici infami e umiliazioni reiterate, traghettandola nel 3D senza snaturarne l’anima. Non era Ghosts ‘n Goblins, ma ne parlava la lingua, ne condivideva la cattiveria e soprattutto quella sensazione costante di essere sempre a un errore dal disastro.

E poi ci siamo noi. Quelli che oggi sorridono — con un misto di affetto e sadismo — quando vedono i Gen Z lamentarsi della difficoltà di Dark Souls. Attenzione: non perché Dark Souls non sia difficile, ma perché è una difficoltà diversa. Due filosofie lontane, entrambe legittime — e proprio per questo meritevoli di un discorso a parte.

Ma quello verrà dopo. Per ora basta così: Arthur ha combattuto, è morto, si è rialzato e ha lasciato un segno profondo. E noi, che siamo sopravvissuti insieme a lui, non possiamo che sorridere. Anche solo per essere ancora qui a raccontarlo.

Ti potrebbe interessare

-

Bubble Bobble: da una leggenda arcade all’ultimo colpo di ombrello

-

L’arte di Cuphead alla MGWCMX 2025: dietro le quinte dell’Artbook Tomadachi Press

-

Essenza Ludica: Quando i pugni pensavano: l’ultimo respiro della scuola Technos

-

Essenza Ludica: My Life with the Thrill Kill Kult

-

Essenza Ludica: I’d buy that for a dollar! La follia perfetta di Smash T.V.

-

CheckPoint: Le notizie dal mondo dei videogiochi dal 27 Ottobre al 2 Novembre 2025

Videogiochi

Bubble Bobble: da una leggenda arcade all’ultimo colpo di ombrello

Su Essenza ludica si parla di Bubble bobble ed i suoi seguiti, omaggiando una saga senza tempo

Pubblicato

11 ore agoil

11 Gennaio 2026

Metà anni Ottanta. 1986, per la precisione. Le sale giochi erano templi rumorosi e leggermente loschi, saturi di fumo, neon e monetine sudate, dove si entrava con l’obiettivo chiarissimo di sparare a tutto o menare chiunque si muovesse. Erano gli anni in cui l’arcade parlava la lingua dei proiettili, dei pugni rotanti e delle esplosioni pixelate, e nessuno sentiva il bisogno di giustificarsi per tanta sana violenza digitale.

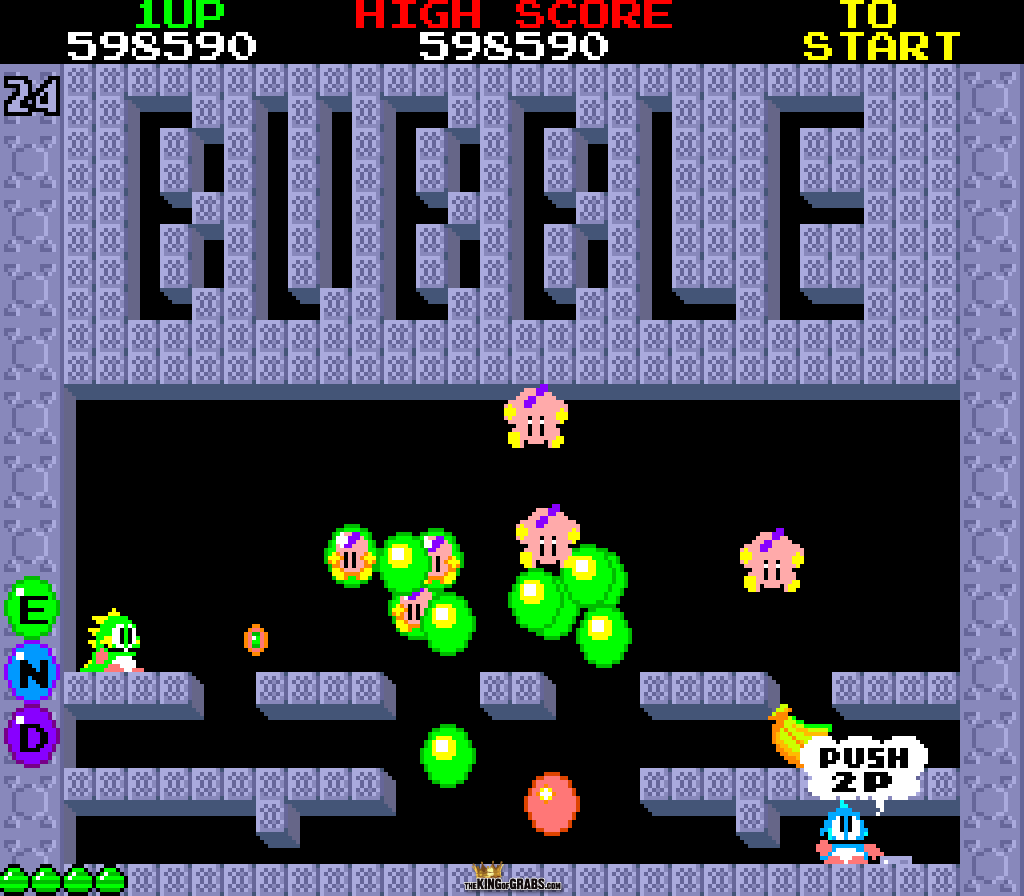

Poi, a un certo punto, successe qualcosa di strano: Bubble Bobble apparve. Ovunque. In ogni sala, tra un cabinato di machi arrabbiati e uno di astronavi urlanti, spuntava lui: colori pastello, musichetta appiccicosa, due draghetti dall’aria innocua che sparavano… bolle. Tanto per capire la portata della cosa, nel paesino di montagna di circa 200 persone in cui passavo le ferie con i miei nonni, Bubble Bobble era presente in due bar su tre.

Era impossibile ignorarlo. Anche se il cuore batteva per mitragliatrici e arti marziali improbabili, una partita a Bubble Bobble gliela concedevi. Per curiosità, per sfida, o solo perché quel cabinato sembrava guardarti con aria giudicante. E bastava inserirci un credito per capire che sotto quella facciata zuccherosa si nascondeva qualcosa di pericoloso: un gameplay magnetico, crudele al punto giusto, capace di farti passare dal sorriso al panico in pochi livelli.

Fu così che arrivò il colpo di fulmine: non annunciato, non cercato, ma inevitabile. Bubble Bobble non chiedeva il permesso. Ti catturava, e basta.

E mi ha catturato a lungo. Quell’estate — una di quelle estati che nella memoria durano sei mesi anche se sul calendario sono tre — non ho giocato praticamente ad altro. Ogni gettone finiva lì, ogni sfida era rimandata, ogni altro cabinato diventava improvvisamente meno interessante. Bubble Bobble aveva preso possesso del mio tempo libero con la subdola efficacia delle grandi ossessioni: “ancora un livello”, “ancora una partita”, “stavolta arriviamo più avanti”. Spoiler: non bastava mai.

E la cosa più inquietante è che non mi ha più mollato. Non è stato un amore estivo, di quelli che svaniscono con il rientro a scuola o con l’arrivo del gioco nuovo e più rumoroso. Bubble Bobble è rimasto lì, pronto a riemergere a ogni nuova conversione, revival, sala giochi superstite o emulatore scoperto per caso. Cambiavano le piattaforme, cambiavo io, ma quella logica perfetta fatta di bolle, salti millimetrici e nemici apparentemente innocui continuava a funzionare. Sempre. Come se il gioco avesse deciso, fin dall’inizio, che non sarebbe mai davvero finito.

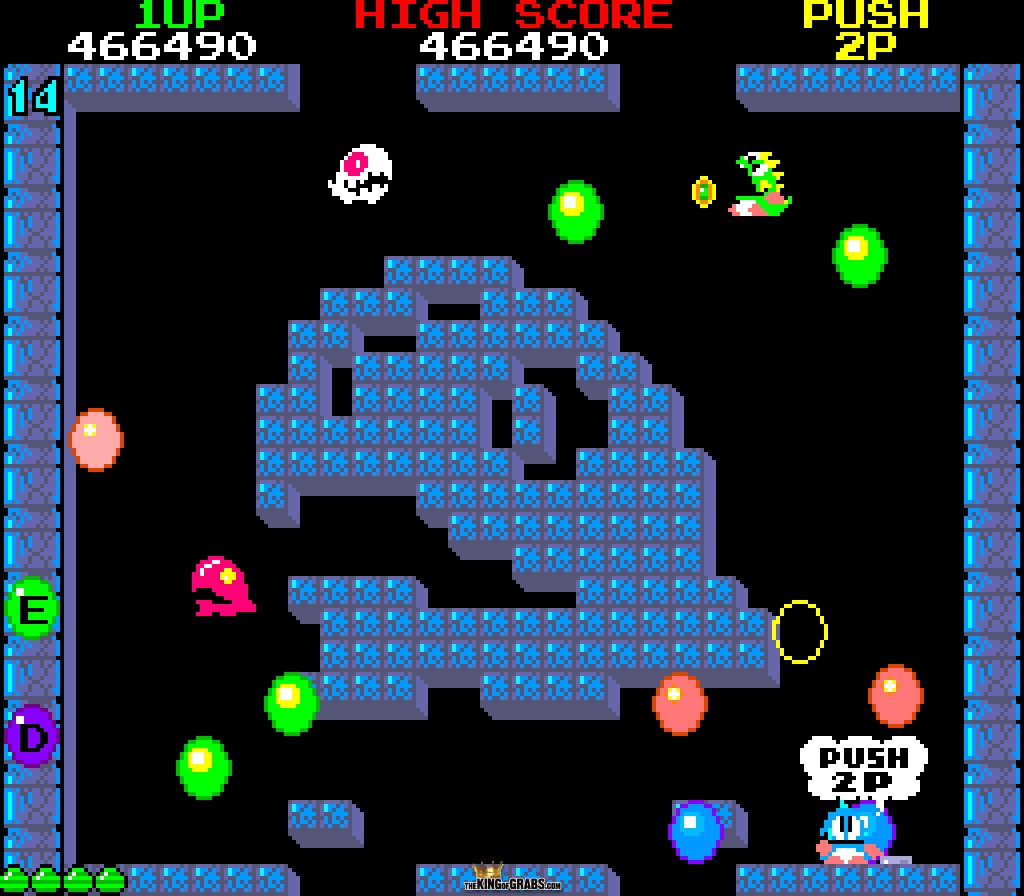

Il capostipite: la semplicità che ti divora

Uscito nel 1986, Bubble Bobble è uno di quei giochi che sembrano spiegarsi da soli… e che poi passano il resto della loro vita a smentirti e farti sentire un tarpano. L’idea di base è disarmante: muovi un draghetto, salti su piattaforme statiche, soffi bolle per intrappolare i nemici e li fai scoppiare per eliminarli. Fine. O almeno così sembra nei primi trenta secondi, quando ancora sei convinto di avere tutto sotto controllo e la musichetta ti coccola come una ninnananna traditrice.

Il gameplay, in realtà, è un meccanismo di precisione e crudeltà mascherato da cartone animato. Ogni livello è una singola schermata, ma dentro quella schermata si consuma un balletto perfetto fatto di tempismo, posizionamento e rischio calcolato. Le bolle non sono solo armi, ma strumenti: piattaforme temporanee, trappole, opportunità. I nemici, all’inizio prevedibili, diventano sempre più aggressivi, rapidi e vendicativi. E se perdi tempo, il gioco non ti aspetta: arrivano loro, gli incubi volanti, invulnerabili a ricordarti che Bubble Bobble non perdona i tentennamenti. È semplice, sì, ma mai banale. Ed è proprio questa apparente innocenza a renderlo letale.

Visivamente, Bubble Bobble è un trionfo di pulizia e identità. Grafica colorata, sprite leggibili, animazioni essenziali ma espressive: tutto è studiato per essere immediatamente riconoscibile anche nel caos luminoso di una sala giochi. I draghetti sono iconici senza sforzo, i nemici hanno personalità pur nella loro semplicità, e ogni elemento sullo schermo comunica chiaramente la sua funzione. Non c’è nulla di superfluo, nulla di confuso. È un’estetica che non punta allo stupore tecnico, ma alla memoria: una volta visto, Bubble Bobble non lo dimentichi più.

La musica che non se ne va più

E poi c’era la musica. Anzi, quella musica. Una manciata di note, un giro melodico elementare, quasi infantile… eppure impossibile da scacciare. La colonna sonora di Bubble Bobble faceva (e fa tuttora) una cosa sola, ma la fa benissimo: ti si pianta in testa e si rifiuta di andarsene. Non accompagna il gameplay, lo possiede. Diventa il ritmo stesso della partita, il metronomo invisibile che scandisce salti, bolle e decisioni sbagliate.

Bubble Bobble Arcade In-Game Music

È una musica che non ha bisogno di variazioni, orchestrazioni o effetti speciali per diventare iconica. Funziona perché è immediata, riconoscibile dopo mezzo secondo, e perché riesce nell’impresa suprema: essere allegra senza essere innocua. Più vai avanti, più la difficoltà sale, più il gioco si fa spietato… e lei resta lì, serena, a sorriderti mentre tutto va a fuoco. Un contrasto geniale, che amplifica la tensione invece di attenuarla.

E sì, lo so. In questo preciso momento, chi sta leggendo ce l’ha in testa. Non serve scriverla, non serve fischiettarla: è partita da sola. È questo il segno delle colonne sonore immortali, quelle che non appartengono più solo al gioco, ma alla memoria collettiva del medium. Bubble Bobble, anche qui, non ha fatto le cose in grande. Le ha fatte giuste. E tanto è bastato.

I segreti: quando 100 livelli non bastano

Dietro l’apparente semplicità, però, il gioco non finiva affatto lì. Sulla carta erano 100 livelli, una cifra già rispettabile per l’epoca, ma Bubble Bobble giocava sporco — e lo faceva con un sorriso. Perché quella che sembrava una corsa lineare verso i titoli di coda era in realtà solo il primo strato di una cipolla ludica sorprendentemente profonda. E qui arriva il vero colpo di genio: la quantità indecente di segreti stipati in pochi kilobyte di codice.

Intanto c’era la prima regola non scritta: da soli non si andava da nessuna parte. Finire Bubble Bobble in single player era possibile, certo, ma non bastava. Il gioco pretendeva la cooperativa, quasi fosse una dichiarazione d’intenti: questo viaggio si fa in due. Solo completandolo in coppia si apriva davvero il sipario, perché una volta arrivati in fondo… si ricominciava. Stessi livelli, sì, ma nemici diversi, più aggressivi, più bastardi, più consapevoli del fatto che ormai avevi capito le regole.

Solo arrivando in fondo anche a questa versione il gioco concedeva il vero finale, come a dire: “Bravo, ora sì che hai giocato davvero”.

Un altro tassello fondamentale di quella follia geniale erano i codici. Perché Bubble Bobble non si limitava a nascondere segreti: li cifrava, come se fosse perfettamente consapevole di stare costruendo una mitologia da sala giochi.

I power-up non piovevano dal cielo a caso. Apparivano solo soddisfacendo condizioni precise, spesso oscure, quasi rituali: eliminare i nemici in un certo ordine, usare le bolle in modo “creativo”, oppure comportarsi in maniera controintuitiva. Ed ecco comparire caramelle, scarpe, croci, libri, oggetti dai nomi e dagli effetti misteriosi, che alteravano velocità, salto, gittata delle bolle e molto altro. Ad oggi non ho idea di quanti tipi di bonus ci siano veramente, quali siano rari e quali inventati. Tutti hanno un cugino che, una volta, ha trovato l’ombrellino nero o la sigaretta, e le leggende si alimentano.

Ma il vero colpo da maestro erano i codici Power-Up, Original Game e Super Bubble Bobble. Modalità segrete, attivabili tramite combinazioni precise di comandi da inserire prima ancora del gettone (cosa unica e nuova), che trasformava l’esperienza in una caccia al tesoro per iniziati. La prima ti faceva partire con alcuni power up di default, la seconda garantiva l’accesso alle mitiche stanze dei diamanti, normalmente riservate a chi arrivava senza perdere vite ai livelli 20, 30, 40 e 50, l’ultima era una versione più difficile del gioco che garantiva l’accesso al vero finale.

Lì Bubble Bobble smetteva di essere solo abilità e riflessi e diventava conoscenza pura: sapere cosa fare, quando farlo e perché. Era una ricompensa per chi aveva passato ore a studiare il gioco, a provarci “perché sì”, a fidarsi delle dicerie sentite accanto a un cabinato.

In un’epoca senza internet, guide ufficiali o patch correttive, questi segreti erano oro narrativo. Alimentavano il passaparola, le leggende, le mezze verità gridate sopra il rumore delle monetine. Bubble Bobble non spiegava nulla, ma ricordava tutto. E se sbagliavi, non ti correggeva: ti lasciava fallire, imparare, riprovare. Era un gioco che non si limitava a essere giocato: voleva essere scoperto. E per un arcade del 1986, era una dichiarazione di intenti semplicemente clamorosa.

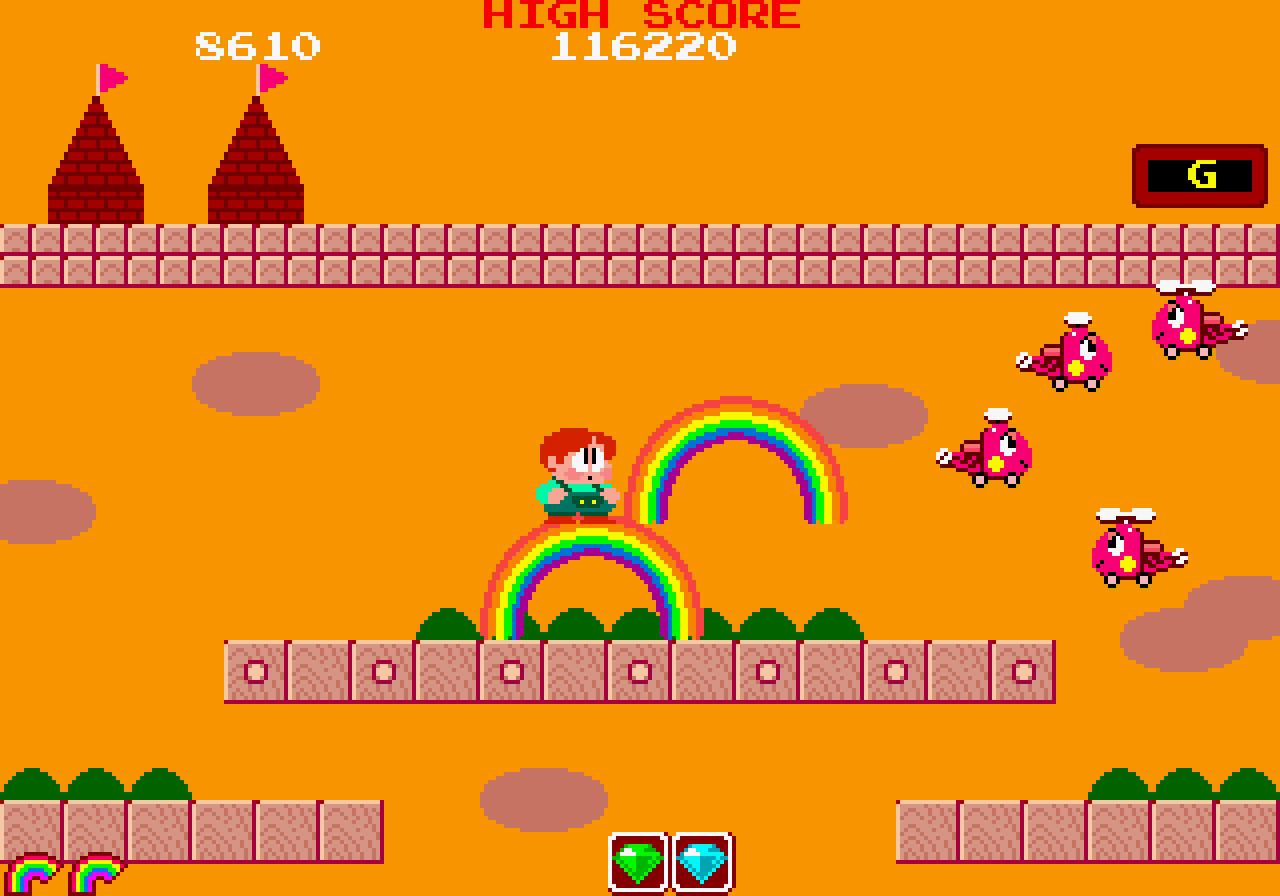

Rainbow Islands: stesso mondo, altro gioco

Con Rainbow Islands, Taito fa una scelta che oggi verrebbe definita “coraggiosa” e all’epoca era semplicemente folle: realizzare un seguito che, a livello di gameplay, non ha praticamente nulla a che vedere con il gioco precedente. Stesso universo, stessi protagonisti (tornati umani), ma tutto il resto viene buttato giù dalla finestra senza troppi rimpianti. Niente bolle, niente schermate fisse, niente danza millimetrica attorno ai nemici. Al loro posto arrivano arcobaleni.

Rainbow Islands è un platform a scorrimento verticale, rapido, tecnico, basato su salti, tempismo e sull’uso creativo degli arcobaleni come armi, piattaforme e scudi improvvisati. Un’idea brillante, ma soprattutto una dichiarazione d’intenti: Bubble Bobble non doveva diventare una formula, bensì un mondo. Qui si sale sempre, si combatte meno “di astuzia” e più di riflessi, e la gestione dello spazio prende il sopravvento sulla pianificazione. È un gioco più frenetico, meno accomodante, che chiede concentrazione costante e punisce l’improvvisazione.

Ed è solo il primo esempio di una caratteristica rarissima della saga: ogni seguito cambia tutto. Rainbow Islands non prova nemmeno a rassicurare il giocatore affezionato al capostipite. Non vuole replicare, vuole sorprendere. È come se Taito avesse deciso che il vero DNA della serie non fosse una meccanica, ma una filosofia: reinventarsi ogni volta, anche a costo di spiazzare chi sperava in “Bubble Bobble 2”.

Una scelta che rende la saga irregolare, imprevedibile, a volte persino divisiva… ma anche incredibilmente affascinante. E, soprattutto, impossibile da confondere con qualsiasi altra.

Anche Rainbow Islands aveva la sua bravissima dose di segreti, pur senza spingersi nella vertigine quasi paranoica del predecessore. Bonus nascosti, condizioni particolari per ottenere diamanti colorati, finali alternativi: il gioco premiava l’attenzione e la padronanza del sistema, ma lo faceva in modo più leggibile, meno esoterico. Non meno affascinante, semplicemente diverso. Più trasparente, forse, ma comunque profondissimo per chi aveva voglia di scavare.

L’eredità di un quasi-perfetto

Il vero problema di Rainbow Islands è sempre stato uno solo: l’eredità. Arrivava dopo Bubble Bobble, e questo lo ha condannato a essere giudicato per quello che non era, invece che per quello che riusciva a fare. E quello che faceva, diciamolo chiaramente, lo faceva benissimo. È un gioco bellissimo, rifinito, con un bilanciamento quasi chirurgico, un level design che non spreca nulla e un’idea centrale — gli arcobaleni come strumento totale — sfruttata fino all’ultimo pixel. Un titolo quasi perfetto, e soprattutto unico nel suo genere.

Ed è qui che il confronto diventa interessante. Bubble Bobble ha generato una vera scuola: cloni, omaggi, reinterpretazioni più o meno dichiarate, alcuni riuscitissimi come Snow Bros. o Tumblepop. Rainbow Islands, invece, no. Nessuno è mai riuscito (o forse ha mai osato) copiarlo davvero. Troppo particolare, troppo preciso, troppo legato alla sua identità. Non è diventato un modello, è rimasto un unicum.

E poi c’è il lato personale, quello che fa la differenza: io Rainbow Islands l’ho consumato nella versione Amiga. Ore, pomeriggi interi, tentativi ripetuti fino alla memoria muscolare. Una conversione solidissima, che conservava intatto il ritmo e la magia dell’originale e che, per molti, è stata la porta d’ingresso definitiva a questo seguito così ingiustamente sottovalutato.

Forse non era Bubble Bobble. Ma non doveva esserlo. Ed è proprio per questo che meritava — e merita ancora oggi — molto più amore di quanto ne abbia mai ricevuto.

Parasol Stars: stessa saga, altro pianeta (e un ombrello al posto delle bolle)

Con Parasol Stars la saga compie l’ennesima sterzata improvvisa, confermando una regola non scritta ma ormai chiarissima: in questa serie, ogni seguito cambia tutto. Ancora una volta. Niente bolle, niente arcobaleni, niente continuità meccanica rassicurante. Qui l’arma principale è un ombrello, e già questo dovrebbe bastare a far capire che siamo su tutt’altro terreno.

Partiamo dalla piattaforma, perché la memoria collettiva spesso tradisce: no, non era un’esclusiva Amiga. Parasol Stars nasce infatti su PC Engine (TurboGrafx-16) nel 1991, in una versione sorprendentemente ambiziosa, e solo successivamente arriva su Amiga, Atari ST e altri sistemi. È comprensibile però che molti lo associno proprio all’Amiga: la conversione era ottima, colorata, fluida, e per tantissimi europei è stata la versione di riferimento.

Il gameplay, come da tradizione della serie, non ha nulla a che vedere con quello che l’ha preceduto. Parasol Stars è un platform a schermate, ma con una struttura più aperta rispetto a Bubble Bobble. L’ombrello serve per colpire i nemici, raccoglierli, lanciarli, deviare proiettili e interagire con l’ambiente. È un gioco più fisico, più diretto, quasi “arcade-action”, dove il controllo dello spazio conta quanto il tempismo. Ogni livello è una piccola arena da ripulire, con boss giganteschi e un ritmo che alterna precisione e caos controllato.

Quello che colpisce è quanto Parasol Stars sembri consapevolmente diverso, come se Taito avesse deciso di usare il nome Bubble Bobble non per garantire continuità, ma per autorizzarsi alla sperimentazione totale. Stessi personaggi, stesso universo fiabesco, ma un’altra grammatica ludica ancora. È il terzo gioco della saga, e il terzo gameplay completamente distinto. Una cosa rarissima allora, e quasi impensabile oggi.

Parasol Stars è forse il meno celebrato dei tre, schiacciato tra il mito del capostipite e l’aura di culto di Rainbow Islands, mai uscito in sala giochi o sulle console maggiori. Ma resta un tassello fondamentale: chiude idealmente una trilogia anomala, in cui l’unico vero filo conduttore è il coraggio di non ripetersi mai. E se ti aspettavi “Bubble Bobble 3”, hai sbagliato serie. Ma se ami i giochi che osano cambiare pelle ogni volta, Parasol Stars è l’ennesima dimostrazione che questa saga non ha mai avuto paura di reinventarsi.

Le bolle non invecchiano, la nostalgia sì

Negli anni, ovviamente, ci hanno riprovato. Ci sono stati altri due seguiti recenti, uno dei quali appena uscito, che hanno tentato di riportare in vita il nome di Bubble Bobble per un pubblico moderno. Operazioni lucidate, consapevoli, tecnicamente competenti… ma anche terribilmente rivelatrici. Perché in entrambi i casi il risultato è lo stesso: una nostalgia confezionata, rispettosa, ma priva di quella scintilla imprevedibile che aveva reso grande l’originale. Sono giochi che ricordano Bubble Bobble, lo citano, lo imitano, ma non lo incarnano. Mancano di coraggio, e senza coraggio questa saga semplicemente non funziona.

Per quanto mi riguarda, Bubble Bobble resta uno dei migliori giochi mai creati. Non “uno dei migliori arcade”, non “uno dei migliori platform”: uno dei migliori giochi, punto. È nella mia personalissima lista dei giochi da isola deserta, quelli che potrei rigiocare all’infinito senza mai sentire il peso della ripetizione. Ogni partita è diversa, ogni errore è colpa mia, ogni successo è meritato. E, soprattutto, non mi stanca mai. Nemmeno un po’.

Rainbow Islands, invece, resta appena fuori da quella lista. Per pochissimo. Una di quelle esclusioni che fanno quasi male, perché parliamo di un gioco straordinario, rifinito, unico, che ha solo avuto la sfortuna di nascere dopo un capolavoro assoluto. Se fosse stato figlio di un’altra saga, oggi probabilmente lo tratteremmo come un classico intoccabile.

Ma alla fine va bene così. Perché Bubble Bobble non ha bisogno di eredi moderni per restare vivo. È già eterno. Sta lì, in un cabinato immaginario che non smette mai di accendersi, con la sua musichetta che parte da sola e due draghetti pronti a ricordarti che le idee semplici, quando sono perfette, non invecchiano mai.

Videogiochi

Essenza Ludica: il Coin op a luci rosse, quando l’erotismo ha l’ombra di un cabinato

Su Essenza Ludica parliamo di Coin op a luci rosse: da Pocket Gal a Poker Ladies sino ad arrivare a Gals Panic

Pubblicato

6 giorni agoil

5 Gennaio 2026Da

RKK

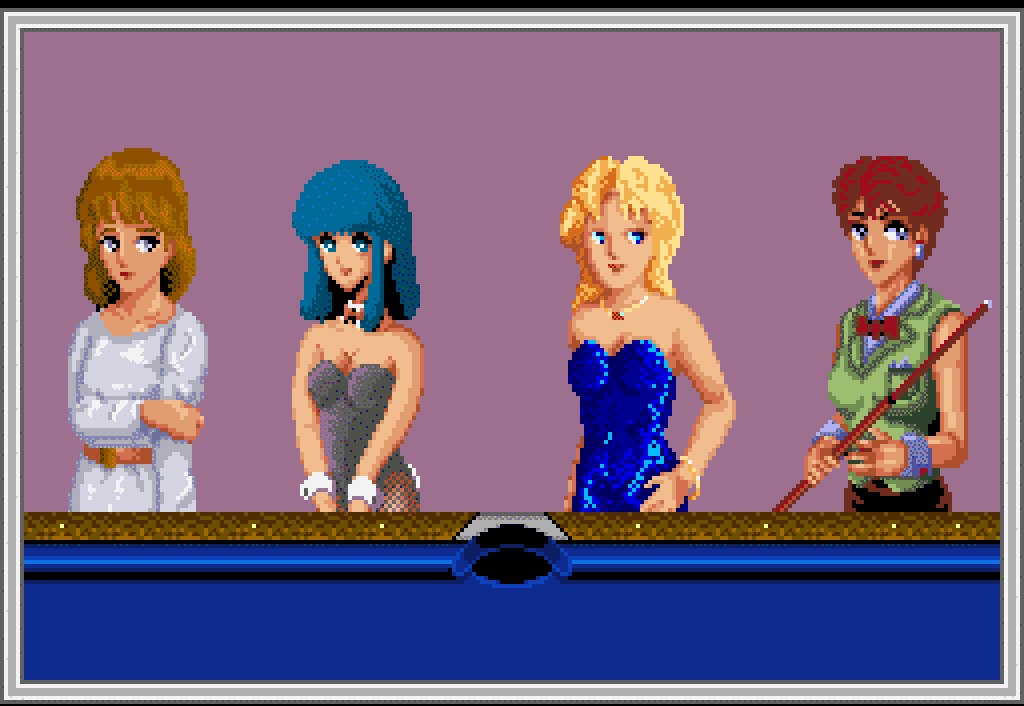

Cari amici di Essenza Ludica, correva l’anno 1987. All’interno della sala giochi di uno squallido bowling di periferia, tra facce losche, tarpani e truzzi di provincia, a stuzzicare gli ormoni dei ragazzini che si riversavano sui cabinati, nel pieno di una pubertà devastante, in principio ci fu Pocket Gal.

Si trattava di un simulatore di biliardo targato Data East dove bisognava sconfiggere 4 ammiccanti pulzelle allo scopo di farle spogliare. La grafica era mediocre e il livello di zozzeria davvero minimo ma all’epoca riusciva comunque a tenerci tutti con gli occhi sul monitor, impazienti di poppe pixellose.

Le 4 sfidanti di Pocket Gal

Essendo però un mangia-soldi tremendo, era pressoché impossibile superare la seconda signorina e questo contribuiva ad alimentare fantasie e leggende metropolitane sulle fanciulle successive, mostrate nella demo ma che nessuno era mai riuscito a denudare.

Vi erano voci di corridoio (o di sale giochi in questo caso) che raccontavano addirittura di sesso con la “boss” finale.

“Mio cuggino mi ha detto che è arrivato alla fine e si vede… (inserite qui una fantasia a caso)”.

Ma se Pocket Gal fu un timido aperitivo, il piatto forte arrivò due anni dopo, nel 1989; un piatto dal nome Poker Ladies.

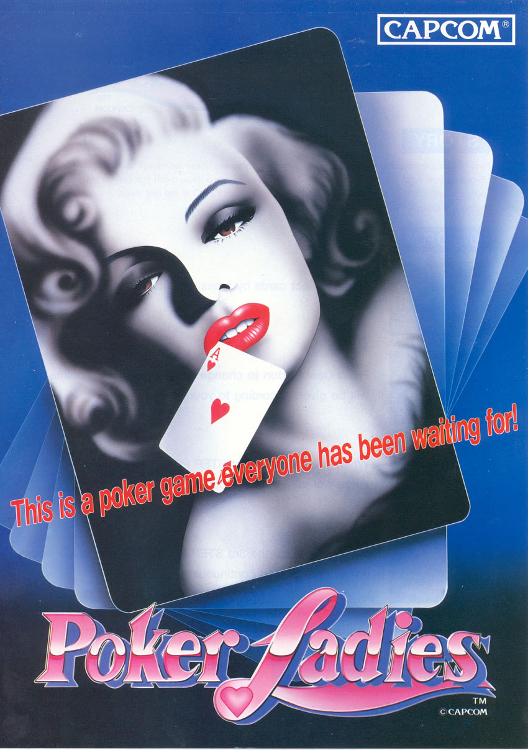

Il gioco per adulti di Capcom: Poker Ladies

Vedere il logo Capcom su un gioco V.M. 18 fa ancora un certo effetto

Realizzato da Mitchel per conto di Capcom (!) Poker Ladies aveva lo stesso impatto per un 12enne dell’epoca di un film con Edwige Fenech in seconda serata su Rete4.

Il gameplay era più o meno quello di un gioco di poker, la grafica era ottima, le illustrazioni di Akiman (storico designer Capcom di classici di quegli anni, tra cui Final Fight e Street Fighter 2) strepitose come sempre e la colonna sonora era una specie di lounge music da ascensore condita con del parlato digitalizzato (fantascienza per l’epoca).

Le nostre avvenenti sfidanti commentavano la partita con voci suadenti e sussurri svenevoli aditi a far salire la nostra tensione (e non solo).

Inserivi le 200 lire (sempre per i gen Z: ebbene sì; prima dell’euro esistevano le lire) e in un inglese dal fortissimo accento nipponico, una voce sensuale ti sussurrava “Thank you” facendoti sentire come se avessi appena varcato la soglia di un elegante night club parigino dalle luci soffuse.

Inserivi le 200 lire (sempre per i gen Z: ebbene sì; prima dell’euro esistevano le lire) e in un inglese dal fortissimo accento nipponico, una voce sensuale ti sussurrava “Thank you” facendoti sentire come se avessi appena varcato la soglia di un elegante night club parigino dalle luci soffuse.

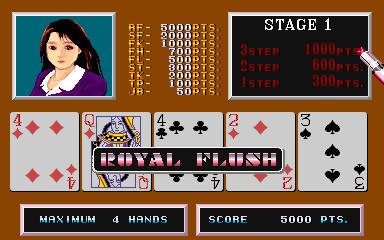

A questo punto la prima fanciulla si presentava e la partita aveva inizio: venivano date le carte ed ogni volta che si raggiungeva un certo punteggio un sipario blu calava sullo schermo a preannunciare il tanto agognato momento “hot”.

Momenti in cui le fanciulle perdevano man mano i propri indumenti mentre le loro voci e i loro volti si facevano sempre più carichi di desiderio fino al climax finale in cui ci veniva addirittura concesso di “interagire” con la fanciulla.

Si andava da toccatine più o meno esplicite a giochini erotici con corde e non solo (di più non possiamo dire!), il tutto mentre dal cabinato uscivano ansimi e gemiti terribilmente imbarazzanti, soprattutto se accanto passava qualche adulto.

Certo, non si trattava sicuramente di un livello esplicito da hentai moderno ma in quegli anni (e a quell’età) era la cosa più proibita e pruriginosa mai vista in una sala-giochi.

Le turbe di Poker Ladies non verranno mai surclassate, nemmeno nella decade successiva, e la nostra amata Capcom può fregiarsi, tra le altre cose, di aver prodotto il coin op più sconcio mai arrivato in sala giochi.

Alcuni momenti hot Poker Ladies. Le scene più forti, seppure non hardcore, sono comunque troppo spinte per poter essere inserite

Ma nonostante questo l’anno successivo la software house giapponese Kaneko (quella di Bonk’s Adventure alias PC Genjin per Pc-Engine) esplose in tutto il mondo grazie ad un capolavoro che portava il concetto di adult-game ad nuovo livello. In questo caso non dal punto di visto della componete “adult” ma del gameplay.

Ma prima di arrivare al titolo in questione bisogna fare qualche passo indietro.

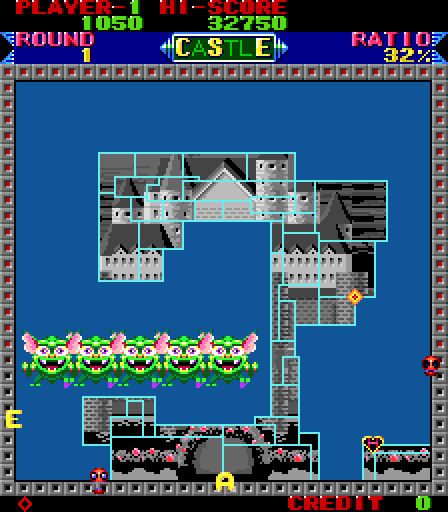

Nel lontanissimo 1981 Taito aveva creato un gioco dal nome Quix, una specie di puzzle game dal design ultra minimale la cui sfida era riuscire a conquistare la superficie dello schermo disegnando aree ortogonali.

Sei anni dopo la stessa Taito affidò a Kaneko (con la quale collaborava saltuariamente) lo sviluppo di un seguito, Super Quix: una versione migliorata graficamente che includeva diverse novità nel gameplay.

L’obiettivo era sempre la stesso ma questa volta lo sfondo da scoprire era un disegno (un castello, un paesaggio e così via) cercando di sfuggire dagli attacchi di mostri e mostriciattoli che impazzavano per lo schermo. Super Quix ebbe un buon riscontro, una buona diffusione nelle sale giochi nostrane ma il motivo per cui resta importante è l’aver gettato le basi per Kaneko per creare quello che sarebbe diventato, tre anni più tardi, il suo successo planetario. Stiamo ovviamente parlando di Gals Panic.

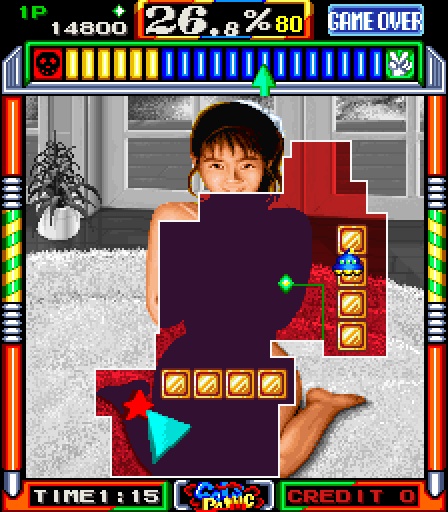

Gals Panic, il successo di Kaneko

Gals Panic arrivò nel 1990 con l’effetto di una bomba atomica e divenne in quegli anni uno dei protagonisti assoluti delle sale giochi.

La prima innovazione più evidente fu l’idea di Kaneko di sostituire gli anonimi sfondi di SuperQuix con illustrazioni di seducenti fanciulle che sarebbero state denudate con l’avanzare dei livelli, integrando così la componente “hot” davvero all’interno del game design.

E a proposito di game design fu proprio questo ad essere notevolmente ampliato, con componente strategica che aveva raggiunto livelli davvero interessanti.

La regola base è sempre quella: quando si cammina su linee già tracciate si è invulnerabili ma quando ci si “espone” per disegnare e conquistare aree nuove possiamo essere uccisi dai mostri, quindi bisogna farlo con estrema cautela.

Ma soprattutto bisogna scegliere quali aree conquistare ed è qui che entra la componente strategica: per completare uno scenario dobbiamo conquistare l’80% della superficie interessata, rappresentata da una silhouette femminile all’interno del quadro.

Farlo tutto in una mossa, con un solo tracciato, è praticamente impossibile perché i mostri ce lo impediscono. Farlo un pochino alla volta, con tante piccole mosse sarebbe troppo facile, perché il gioco ci penalizza ogni volta in cui conquistiamo una parte di terreno interessato.

Ci sono diverse strategie per completare un quadro di Gals Panic. E nessuna di queste è una passeggiata.

Vedete quella barra azzurra in alto? Quando ci prendiamo un po’ del disegno l’indicatore retrocede e se arriva al minimo dobbiamo rifare praticamente tutto daccapo.

Bisogna conquistarlo in poche mosse. Quando invece conquistiamo delle aree fuori dalla silhouette ci premia restituendoci qualche tacca. Ma conquistare aree esterne non serve a farci vincere la partita.

E allora come fare? La regola è che quando si chiude un’area la parte conquistata (quella che viene colorata) non è necessariamente la più piccola (cioè quella “interna”), ma quella opposta a dove risiede il mostro principale.

Quindi una delle strategie è quella di costruirsi una specie di ragnatela, occupando la superficie-obiettivo il meno possibile, per riuscire ad intrappolare i mostri da qualche parte (che non possono oltrepassare le aree conquistate) e chiuderceli dentro.

Il gioco quindi colorerà la zona opposta (tutto il resto del disegno) e noi avremmo superato il quadro.

Sembra complicato ed effettivamente ci vuole un po’ prima di capire come si gioca a Gals Panic ma una volta imparato diventa una droga.

Risultato? se i precedenti Pocket Gal e Poker Ladies venivano assediati esclusivamente da ragazzini in piena tempesta ormonale a Gals Panic ci giocavano tutti.

Il successo fu tale da generare, negli anni successivi, una valanga di seguiti, spin off, cloni più o meno legali e porting sulla maggior parte delle console dell’epoca, con la definitiva consacrazione dell’adult-arcade da sala giochi migliore di sempre.

Videogiochi

Corny Awards: Checkpoint vi dice i migliori videogiochi del 2025

Ecco lo speciale Checkpoint dedicato ai Corny Awards dei videogiochi del 2025

Pubblicato

2 settimane agoil

31 Dicembre 2025Da

Daniele

Questa classifica non è una semplice somma di voti o premi, ma il risultato di impatto culturale, qualità complessiva, riconoscimenti trasversali e capacità di lasciare il segno.

I giochi selezionati sono quelli che, più di altri, hanno dominato più categorie, generato discussioni, emozionato e definito il 2025 videoludico.

10. Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 chiude la top 10 come uno dei titoli più divisivi dell’anno, e proprio per questo impossibile da ignorare.

Ha fatto discutere per scelte di design coraggiose, per un ritmo diverso rispetto alle aspettative e per una reinterpretazione moderna di una saga storica. Non è stato amato da tutti, ma è stato uno dei giochi più discussi del 2025, e questo basta a garantirgli un posto in classifica.

9. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Una follia dichiarata, un cambio di tono radicale e una libertà creativa che pochi studi osano concedersi.

Pirate Yakuza in Hawaii è stato uno dei giochi più sottovalutati dell’anno, capace però di conquistare chi gli ha dato fiducia grazie a una scrittura brillante, personaggi memorabili e una personalità fuori scala. Un titolo che dimostra come il rischio, a volte, paghi più della sicurezza.

8. Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza entra in classifica come uno dei giochi più accessibili e positivi dell’anno, ma senza essere banale.

Ha brillato per il supporto post-lancio, per l’attenzione alla community e per la capacità di offrire un’esperienza adatta a tutte le età, senza rinunciare a qualità e cura. Un titolo che conferma come Nintendo sappia ancora parlare a tutti.

7. Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei ha conquistato la settima posizione grazie a un equilibrio quasi perfetto tra esplorazione, combattimento e atmosfera.

Un action-adventure che punta forte sull’identità visiva e sull’immersione, dimostrando come anche senza rivoluzionare il genere si possa eccellere attraverso coerenza, eleganza e direzione artistica ispirata.

6. Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds rappresenta l’evoluzione naturale della serie: più accessibile, più spettacolare, ma ancora profondamente tecnica.

È uno di quei giochi che non hanno bisogno di urlare per imporsi: la sua solidità sistemica e la profondità del gameplay parlano da sole. Un titolo che ha rafforzato una formula già vincente, portandola a un pubblico ancora più ampio.

5. Metal Gear Solid Δ

Metal Gear Solid Δ è la dimostrazione che il passato, se trattato con rispetto e intelligenza, può tornare più forte che mai.

Non è solo un’operazione nostalgia: è un ponte tra generazioni, capace di rendere attuale un classico senza snaturarlo. Un gioco che ha riportato Metal Gear al centro del dibattito, con enorme dignità.

4. Kingdom Come: Deliverance II

Ambizioso, complesso, spesso scomodo: Kingdom Come: Deliverance II non fa compromessi.

È uno di quei giochi che premiano la pazienza e l’immersione totale, offrendo una simulazione storica profonda e coerente. Non per tutti, ma fondamentale per chi cerca esperienze dense, lente e ragionate.

3. Hollow Knight: Silksong

Silksong è stato il riferimento assoluto per il gameplay action del 2025.

Ha eccelso nel level design, nel world-building e nel sound design, costruendo un mondo che parla attraverso atmosfera e meccaniche. La sua difficoltà è parte integrante dell’esperienza, mai fine a sé stessa. Un titolo che dimostra come precisione e poesia possano convivere.

2. Death Stranding 2

Kojima si riconferma maestro della messa in scena.

Death Stranding 2 ha dominato le categorie legate a regia, scrittura, direzione artistica e personaggi, offrendo un’esperienza single player di rara intensità. Più accessibile del primo capitolo, ma non meno autoriale, è un viaggio che resta addosso a lungo. Un’opera che divide, ma che nessuno può ignorare.

1. Clair Obscur: Expedition 33

Il gioco simbolo del 2025. Il GOTY Checkpoint.

Clair Obscur: Expedition 33 è il titolo che più di tutti ha incarnato lo spirito dell’anno.

Ha vinto (e dominato) categorie fondamentali: GOTY, miglior GDR, miglior gameplay, miglior colonna sonora, miglior narrazione, miglior stile visivo, gioco più sorprendente.

Un sistema a turni reinventato, una direzione artistica pittorica, una colonna sonora indimenticabile e una storia che colpisce nel profondo.

Clair Obscur non è solo un grande gioco: è una dichiarazione d’intenti, la prova che visione, coraggio e identità possono ancora fare la differenza.

CONCLUSIONE

Questa top 10 non vuole essere definitiva, ma rappresentativa.

Rappresentativa di un anno in cui i videogiochi hanno saputo essere arte, intrattenimento, provocazione e rifugio, spesso tutto insieme.

Il 2025 ci ha ricordato che non esiste un solo modo di fare videogiochi, e che il valore non sta solo nei numeri, ma nel segno che un’opera lascia.

Abbiamo celebrato, discusso, difeso e criticato. Ed è proprio questo il senso dei Checkpoint Awards.

Non decretare vincitori assoluti, ma tenere viva la conversazione.

Ci vediamo al prossimo anno.

Stesso controller. Stessa passione.

In evidenza

-

Videogiochi3 mesi ago

Videogiochi3 mesi agoEssenza Ludica: Punch-Out!! Quando Nintendo menava duro (ma con stile)

-

Serie TV4 mesi ago

Serie TV4 mesi agoMercoledì Addams: dalle origini al successo della serie Netflix

-

Comics4 mesi ago

Comics4 mesi agoBatman Day 2025 – PopCorNerd vi consiglia 5 bat-fumetti

-

Anime e Cartoni3 mesi ago

Anime e Cartoni3 mesi agoSakamoto Days – Il manga action comedy giapponese diventa un film

-

Comics1 mese ago

Comics1 mese agoEdizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di dicembre 2025

-

Comics2 mesi ago

Comics2 mesi agoInvincible Universe: Battle Beast – Sangue e Gloria di Kirkman, Ottley e Leoni

-

Comics3 mesi ago

Comics3 mesi agoIl ritorno di Spider-Man Noir: Andrea Broccardo racconta i retroscena della nuova run

-

Netflix2 mesi ago

Netflix2 mesi agoRoad to Stranger Things 5: Stagione 4, il male si rivela e ha un nome: Vecna